“网络情绪性事件”中集体记忆的

表达与激发

——以巴黎圣母院大火为例

高北晨

贵州大学 贵州 贵阳 550001

摘 要:集体记忆是构成一个社会群体的基本心理基础,它勾连着过去与未来,新媒体的出现不仅丰富了新闻业的形式及功能,还拓展了集体记忆的空间,在新闻报道过程中会因激发受众不同的“隧道记忆”而形成“情绪性热点事件”。本文以2019年4月16日轰动世界的“巴黎圣母院大火”事件为研究对象,采取量化与质性研究相结合的形式对于新浪微博中的原创文案中受众的记忆点是以什么样的形式关联,集体记忆中蕴含的情绪值呈现怎样的规律以及公众在此事件中的网络行为特征进行探究。研究发现,新闻在传播过程中能够激发受众集体记忆的部分,在激发的同时能够大范围地扩大传播效率,受众对于维护集体记忆符号呈现出归属、进取与捍卫的多元行为特征。通过就此事件的研究来反思,在媒介带来一次又一次“记忆潮”的时代,新闻业界如何让对“集体记忆”这一资源富矿加以利用,以建构更好的传播格局。

关键词:集体记忆 巴黎圣母院 情绪性热点事件 记忆符号

一、引言

(一)研究缘起

巴黎圣母院的大火起于当地时间2019年4月15日下午6点50分左右,整座建筑损毁极其严重,圣母院木质塔尖在极快的焚烧速度之内如同被拦腰砍断一般倒在世人眼前。这座位于塞纳河畔,始建于1163年,诞生无数关于艺术、文学且屹立百年不倒的教堂,就在修缮的过程中因“人为疏忽”或“电路短路”的失误坍塌在世人眼下。这场持续燃烧了8小时40分的旷世大火在公众社交平台俨然成为了一场覆盖面广、关注度极高的公众事件。无可厚非,现今在新媒体平台上传播的新闻公众事件俨然成为了一次次群体意见汇集场所与孤独受众们情感宣泄的契机,可巴黎圣母院大火事件的特殊之处在于,中国公众意见是围绕着以雨果作品《巴黎圣母院》为主和以“国耻”——八国联军侵华火烧圆明园两段集体记忆为主线展开。

在媒体与集体记忆的关系研究中,更多学者更偏向于研究媒体对于集体记忆的书写与塑造,在塑造过程中往往反映更多集体记忆的变迁过程以及在此过程中社会历史的走向。但往往忽视了新闻、媒体对于集体记忆的激发作用。因此,以此次事件同时激发两段属于中国人民的集体记忆为切入点,将研究分为三个层面:一是探究在新媒体平台上公众是围绕着哪些记忆点展开,记忆之间的关联情况?二是在集体记忆激发的同时公众关于集体记忆的情绪是什么样的状态?最后是新闻对于集体记忆的激发作用下公众的行为呈现出什么特征?在这样的特征规律下媒体界应当怎样应对?

(二)文献综述及理论梳理

人类记忆的基本框架在于语言、逻辑和概念;哈布瓦赫(Halbwachs)在其《记忆的社会框架》中首次提出“集体记忆”,发展传承了涂尔干的“集体意识”。根据徐贲对于集体记忆总结出三个特征:一是集体记忆总是发生在特定范围的人群内,无法在无限放大的范围内被普遍认同,二是集体记忆包括对事实的认知和道义的评价,三是记忆与历史的矛盾。[1]集体记忆存在的目的是为了使得社群成员能够回忆起共同的过去;因此“唯有记忆的存在,共同体才有可能存在……记忆对‘集体’有构建作用,记忆一旦不存在了,它所构建的那个集体也就不存在了。”因此,记忆是集体单位构成的重要心理基础。新媒体对于集体记忆的形成、书写、储存上起到了重要作用,在黄顺铭《在线集体记忆的协作性书写》中就中文维基百科“南京大屠杀”条目的个案研究,发现新媒体与集体记忆的关系是在线协商与争夺话语权的博弈,恰恰与英斯的理论相契合,他认为新媒体能够促进记忆的更新,也为更多底层的、草根的阶层人民提供了发声的便利,且推动了书写与权力之间的“记忆之战”。胡百精认为互联网与集体记忆的关系在于它虚化了事件空间的界限,推动了权力的变革以此构建了公共领域中意识的共同体。[2]

新媒体拓展了集体记忆的空间,但是其中一个重要媒介——新闻也在扮演着重要角色。国内新闻界对于集体记忆的形塑是关于孙志刚事件的报道上,对此事件张志安、甘晨于《作为社会史与新闻史》一文中认为,中国新闻界因为存在着不同类别与性质的新闻机构,在建构记忆中会呈现出不同姿态,例如代表法制类别的则以“法制中国道路”为准绳进行推进,以个体记者对于孙志刚案件则透露出了对现实困境“抱憾”,因此一个事件因不同媒体性质与定位就诞生了不同的记忆传奇。就此,李红涛、黄顺铭在《传统再造与媒介重塑——记者节话语中的历史书写与集体记忆》指出新闻对于记者节这一新闻界常规的热点时刻进行论述,与具有纪念意义的时刻相比,记者节对历史集体记忆的书写并不是核心所在,并缺乏特定的所指,新闻界的“历史”与“当下”的讨论跟进一步的批判“历史被‘挖掘’出来,‘挪用’到新的场景之下,要么被‘重构’为当下议题的历史源头或正当性来源,要么被‘改造’为评判当下的标准。”[3]借此,我国新闻界无论是在“记者节”或是在各类“热点时刻”都在以各自的方法与传统塑造着每一段属于中国人民特有的集体记忆。

集体记忆中蕴含着不同类型的人群情绪,且记忆也会将情绪储存其中,因此则有“情绪记忆”这一概念。理解情绪和记忆之间相互作用的机制不仅是心理学领域的基本问题,更是在研究“情绪性热点事件”中的重要讨论问题。首先,展现在此次媒介事件中最突出的受众反应体现在“情绪记忆窄化”,该概念又被称作“隧道记忆”,这是指“人们倾向于去更多的记忆情绪性时间中心的或是核心的信息;而对该事件的边缘信息或者是背景信息记忆较差。”[4]因此情绪性事件往往更多地被保存在人脑中,在相同的情绪刺激下则会很快地被调动出来。而集体情绪并非所有个体情绪的总和,实际上它是一种“个体与个体、个体与集体、集体与集体之间互动的结果,也是一定社会、文化背景影响下的个体和群体的情绪反应。”[5]在网络虚拟空间创造的平台上,热点事件的报道将在网民彼此的意见交换过程中从多元的情绪逐渐演变成有一种或多种主导情绪。这些主导情绪不仅储存在网络虚拟空间的数据中,还储存在人脑中,集体情绪的窄化将在又一次类似的事件中再次被抽取与回忆。

(三)研究方法

“巴黎圣母院大火事件”事发突然,在微信朋友圈、QQ、微博为主的社交媒体上网民产生了激烈讨论,而由于微信朋友圈、QQ这类社交媒体信息收取范围局限,因此在网民意见的收集上则选取新浪微博这一平台。此次研究对:#巴黎圣母院大火#这一话题下以原创为主的微博文字进行搜索,排出新闻为内容与重复内容较高部分,收集到174条微博,共计6万余字的原创内容作为文本分析样本。将话题不相关内容删除(包括标题、表情包、无关内容事件的叙述删除)在选取的文本语料库中提取重复率较高的词语频率,制作词云图。此次事件独特点在于围绕“童年记忆”与“国耻”展开,因此,研究将文本内容划分为:以“巴黎圣母院”、“卡西莫多”、“雨果”为主要核心词与“巴黎圣母院”并叠加“圆明园”为核心词提取两份文本并建立语料库;并对两方意见中的情绪进行分析。情绪分析流程为:首先以HOWNET知网情感词典为主建立代表中国人积极情绪与消极情绪的词库,利用Python对单条微博内容进行分句,查找对应分句的情感词并赋值,记录积极或者消极及位置;再向前寻找程度词,找到后停止搜索并为程度词赋值,将情感值与程度词相乘;再往情感词前寻找否定词,找完全否定词个数,若数量为奇数乘以-1,若为偶数则乘1;最后计算完一条内容所有分句的情感值后,将积极数值减去消极数值,结果为该条内容的情感得分。

由于此次事件爆发时间突然,相关微博有效原创内容样本较少因此在量化研究方式下配合调查问卷并结合最大变异抽样法选取对象进行深度访谈。问卷内容面向18-35岁的青年人群,问题针对“巴黎圣母院火灾”事件的信息了解情况以及态度发布情况进行设计,通过网络问卷形式对广大受众进行发放,共收集了320份问卷,有效问卷228份;访谈问题是针对参与此次在媒介平台上发送相关内容的受众,关于其媒介使用感受与自我心理境况而设计,深度访谈人数共26人。

二、数据分析及结果阐述

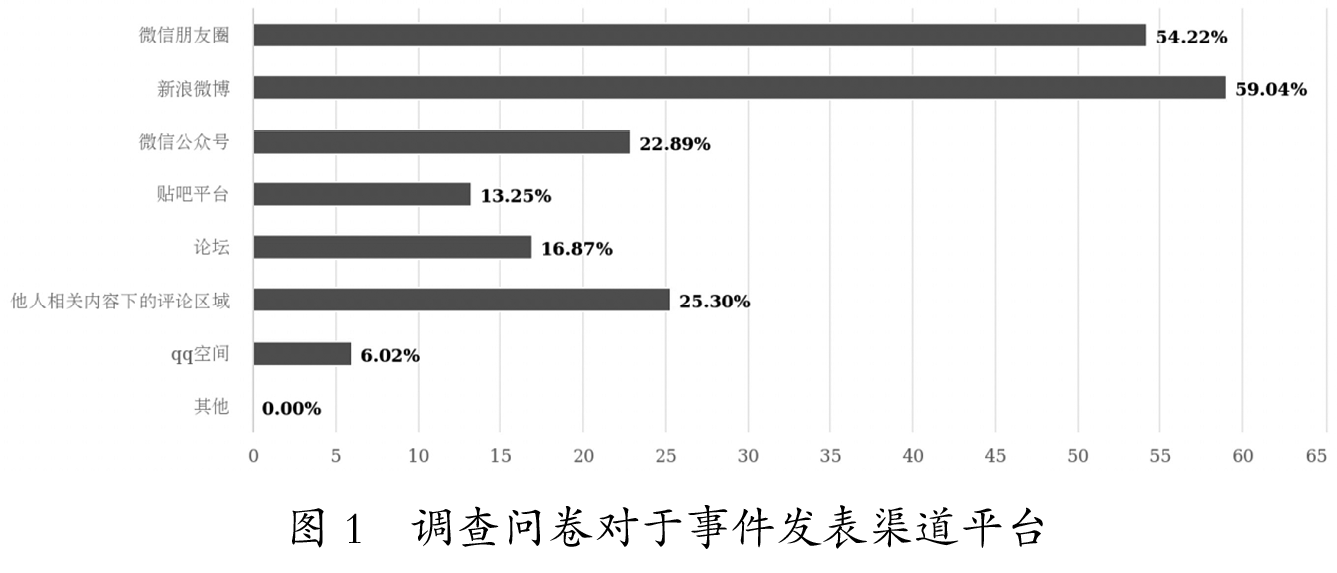

(一)关于巴黎圣母院大火事件发表方式

由上述图表显示公众对于此次事件意见最多发表于微信朋友圈、新浪微博、评论区域。传统的发帖方式“贴吧平台”已经很少有人会进行意见发表及讨论。现今受众更多的会在开放的平台表达自己的意见,因此此次研究的数据选择从微博这一平台入手。

(二)关于巴黎圣母院大火中词频分析

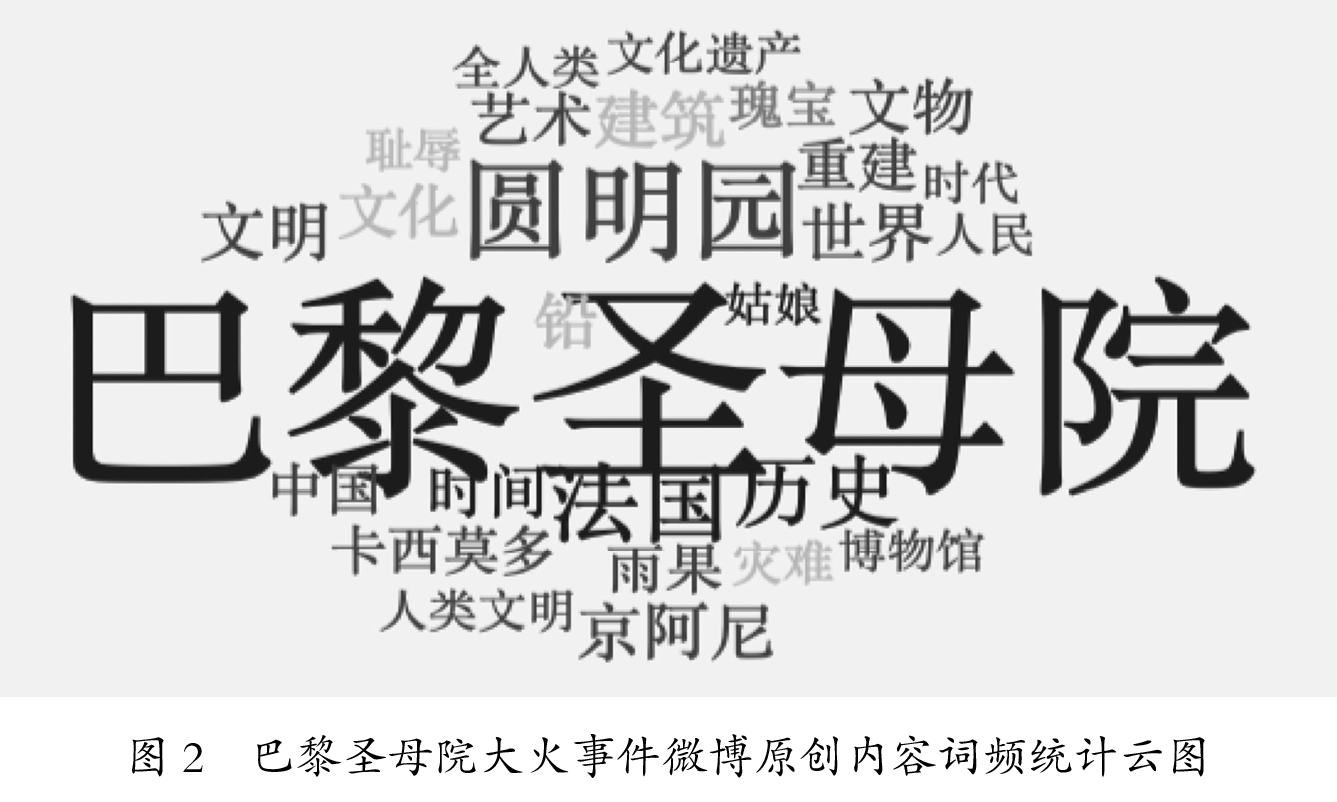

关于中国境内的网民为何会对巴黎圣母院大火这次事件产生如此大的反应在于两个方面,一是由教育中必读书目《巴黎圣母院》的情怀,二是一历史记忆中八国联军侵华火烧圆明园这两段共有的集体记忆作用的结果。对于“钟楼怪人”的记忆一直内化在国人的内心形成对巴黎独特的向往所在,巴黎圣母院突发大火无疑是对于“窄化记忆”的激发;另一方面,八国联军侵华这一灾难性的历史事件也同样贯穿于每个中国人各个教育阶段中,从初中历史课本开始对于这段“积贫积弱”的中国近代史历史都需要详尽了解,在此基础上拍摄了大型纪录片《圆明园》,强调其曾经的光辉,国人故地重游时却只能看到如今的断壁残垣,这一段记忆成为了无法忘怀的“国耻”。

从图2词频云图中显示出,此次事件是由“巴黎圣母院”这一核心事件作为中心词语展开,在语料库中共出现了820次,围绕着该核心拓展开来的话题有关于“圆明园”共有185次,与之关联词“耻辱”出现21次;以文学作品《巴黎圣母院》为话题相关联词语有“文明、卡西莫多、雨果、姑娘”分别以86、80、58、19、19频次出现。随着事件的发展与时间的推进,还延伸出了环境议题的“铅(80)”问题,并且当日本京阿尼(86)动漫中心失火事件发生时,巴黎圣母院事件又再次被提及。

(三)关于巴黎圣母院为核心的集体记忆情绪分析

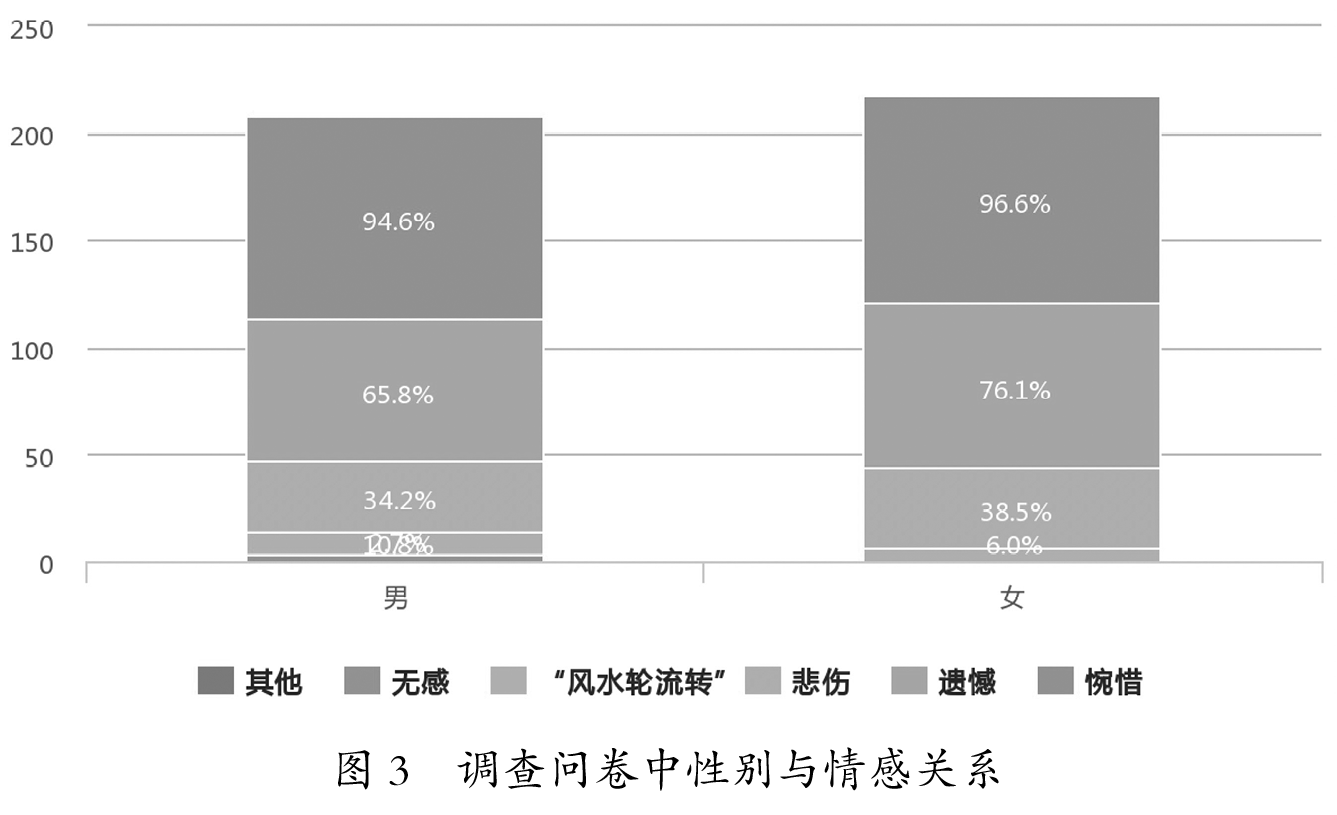

根据调查问卷中交叉男女比例的情感显示(图3),男女在情感的倾向上并无太大差异,因此从调查问卷中总结出的以惋惜为主的积极情感与“风水轮流转”这一幸灾乐祸为主负面情感总结出了相应的情绪词语料库。

1.以文学记忆为主的集体记忆情感分析

根据图4显示,仅提取以“巴黎圣母院、卡西莫多、雨果”为核心词取的微博原创内容进行情感分析,0值以上的是正面情绪,负值均为负面情绪。在这段以文学作品为主的集体记忆情绪中,根据知网情绪词典中提供的积极情绪词以及消极情绪词统计后,正面情绪词与对未来的希望,对文学作品的肯定,赞叹巴黎圣母院辉煌为主的表达方式进行联系;负面情绪以文明摧毁的愤怒、巴黎圣母院不值一提,此事件不值得遗憾、联想到其它事件而深感悲凉等为主产生联系;由下图可见,在对于以雨果著作《巴黎圣母院》为核心展开的文本分析中,以正面情绪的文本数量居多,正面情绪最高达到23的情绪峰值,相反,以该话题下的集体记忆文本负面情绪较少,负面情绪最低点仅为-8。对于该话题中的负面情绪还有一种特殊情况即体现上述内容中“联想到其它事件而深感悲凉”这点上,根据访谈者周先生所言:

巴黎圣母院的损毁的确是使人痛惜的,他代表了我从小看雨果书长大以后对巴黎的向往,没有了这个景点或许我的梦也就不完整了。但是可怕的是更多人忽略了那些战乱下摧毁的文明,更有甚者提出向巴黎圣母院捐款,那么谁来重建大马士革呢?谁来重建那些被枪炮摧毁的,比巴黎圣母院更古老珍贵的文物呢?

除了“重建大马士革”这一联想点之外,关于近期日本“京阿尼纵火案”也有相关受访者发表言论,访谈者陈女士谈道:

我是一个文学迷和动漫迷,巴黎圣母院与京阿尼对我来说都同等重要。在巴黎圣母院大火过后,仍然许多人未对火灾引起重视这是让我非常气愤的,日本京都动画这么一个动漫文化的重要点仍然还是造成了如此大的损失,我不想再听到相关的大火吞噬更多我所喜欢的事物的消息了。

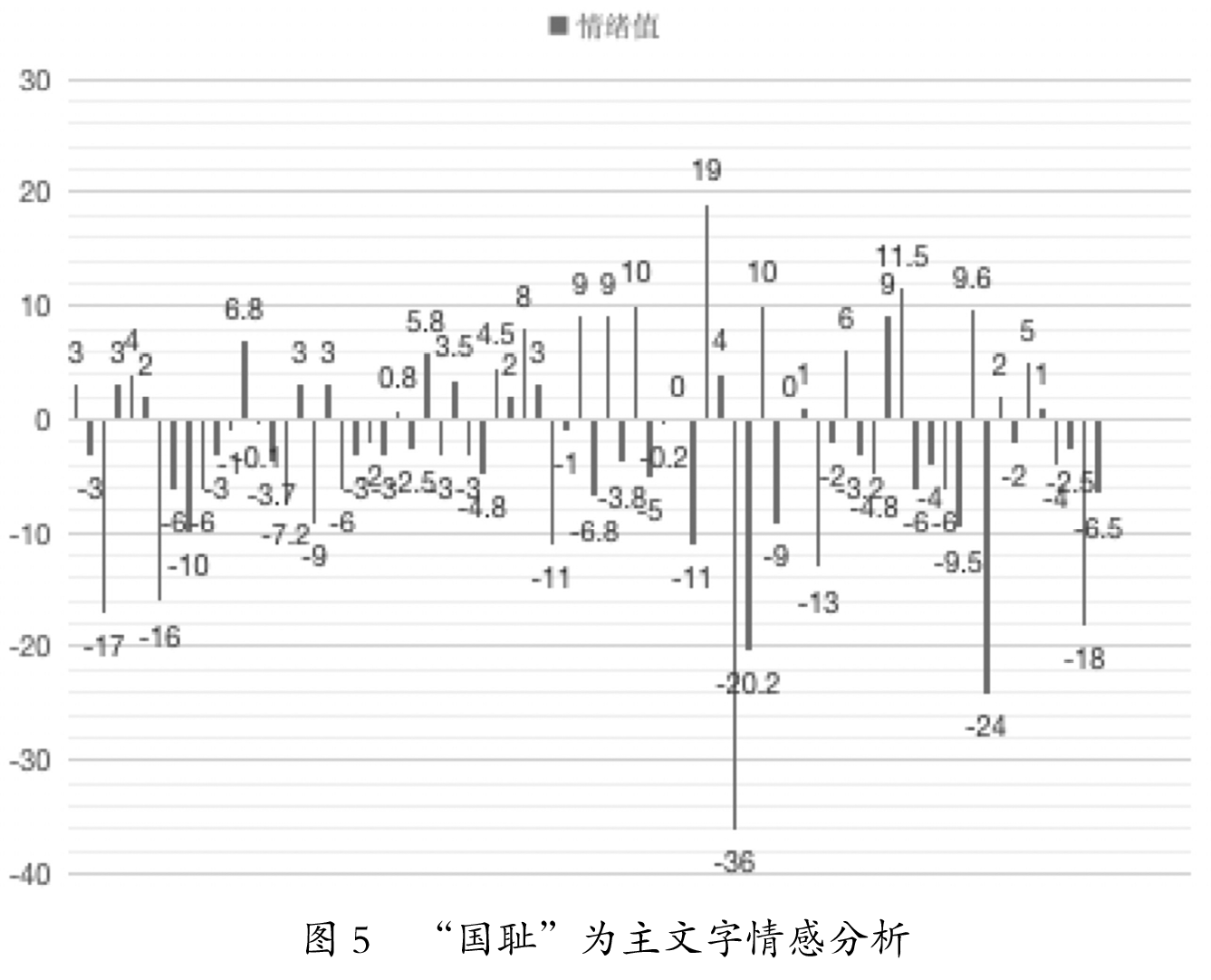

2.以“国耻”为主的集体记忆情感分析

为探究以回忆起“八国联军侵华火烧圆明园”为主的原创微博情感值,特此将以关键词叠加的方式进行情感值计算,得出图5的情感值,该记忆的正面情感词主要是以对人类文明摧毁的遗憾,对灾后处理的认同为主产生联系,负面情感则是偏向不予同情、法国应有的报应为主的极端消极情绪联系;对比图4可见两段记忆的情感值曲线和波峰都差距极大,负面情感极大的占据了图表,且负面情感的峰值达到-36。虽正负情绪交缠出现,正面情绪值较为平稳,负面情绪的波动浮动较大,因此负面情绪主导了整个集体记忆的呈现。

三、结语

(一)一个新闻两段记忆两种情绪一个未来

从此次巴黎圣母院大火事件的新闻传播途径来看,整个媒体是层层嵌套层层包含的关系。传统媒介作为酝酿事件的“温床”,最先进行报道的官方媒体为新华社快讯,其内容仅是“新华社快讯:法国巴黎圣母院15日发生大火,警方和消防人员已赶到现场。”紧接着《人民日报》进行转载并且中央电视台每日6:00开始的《朝闻天下》对此进行公开报道之后,此次事件的发酵才逐渐转移至新媒体社交平台。媒介与集体记忆的关系一直是在各位学者中探讨的一个核心,新媒体对于集体记忆的书写已经在黄顺命、李红涛《在线集体记忆的协作型书写》中进行了详细的探讨,但是新闻对于集体记忆的激发和再书写仍然是现今研究的一个空缺。

关于巴黎圣母院大火事件,该研究是针对新浪微博展开的研究。经由传统媒体发布的一条简短的新闻激发的是两段围绕着中国人成长的集体记忆,一条是以雨果的文学作品形成的《巴黎圣母院》展开,另外一条是以在历史教育中八国联军侵华火烧圆明园展开,在两端集体记忆背后又代表着中国的两种人群的存在,一种是以理性驱使的怀旧主义另一种是感性驱使的爱国主义人群。第一种人群的情绪是以对这一象征着巴黎的符号的怀念与自己还未来得及见上一面就被大火吞噬的感伤形成的积极情绪,而第二种人群的情绪主线则是以大火的幸灾乐祸与圆明园被八国联军摧毁而感伤形成的消极情绪。在形成记忆的过程中每一个人的核心记忆点均不同,一部分由于受到《巴黎圣母院》著作的影响较大,则“钟楼怪人”与这座教堂便融合形成了巴黎符号代表。相反,另一部分人群在受到历史教育的过程中,更注重因战乱而倒塌的圆明园这一中国符号的代表,同理心的缔结使之对于这个事件形成了极大的排斥与抵触。相比之下,在问卷调查中此次“巴黎圣母院火灾”事件,有何感受时有95.6%的受访者选择了“惋惜”,仅有8.33%选择了“风水轮流转”。所以中国受众的历史“被害者”情节已逐渐淡化。更多的是呈现出一种理性思考者的身份特征。这些差异即显示出了新闻对于“情绪记忆”激发的未知性与不可控性。

与未来的联系在于2019年7月18日发生的京阿尼大火事件,巴黎圣母院大火事件话题又再次出现在微博原创文字中,网民根据两者“大火”的共性将两者联系起来,巴黎圣母院再“大火”事件随着时间过去两种情绪淡化后,又与京阿尼大火事件相联系,发展成以“防火”、“畏火”的主要核心论点。

综上,一则新闻事件报道,是能够无意间激发受众的集体记忆,并在激发过后再次改写集体记忆以对未来的某事件产生一定程度的影响。联系巴黎圣母院大火事件来看,同样以消极情绪为主的议论中心也是围绕着“民族主义”,那么媒体的社会瞭望哨职能再此就能发挥其监控制功能,为公众舆论情绪设置安全值底线是一个必要之选,此次巴黎圣母院大火事件未发展成一个大型舆论事件,那么这次事件的存在就有必要被视作一次安全的“网络情绪事件”,当未来的议题再次涉及相关的由集体记忆激发的“民族主义”时,巴黎圣母院大火事件中的网民意见情绪值将可以为舆论监控、网络平台管理提供有利的参考值。

(二)刻奇者的即时情感机理与类型

根据方付建的博士论文《突发事件网络舆情演变研究》中谈到,网民是构成各类网络舆情事件的基本作用者,“而网民生存需求和发展需求是网络舆情形成的动力”。[6]而论及此次网络“情绪性热点事件”而言,受众在生存需求与发展需求上的渴望几乎淡化,更多倾向于情感表达。借此引用《不能承受的生命之轻》中“刻奇”这一概念去概述此次事件中受众的情感共性行为;“刻奇“是一种自媚更是一种感动之下的感动,一方面它是对于自己认为某种感情观点的高度认同的陶醉之感,另一种是对于某种正义、主流的强大意见群体的无条件认同,在这样的情感作用下,无论是网络舆情事件还是“情绪热点事件”背后,人人都是刻奇者。在物质生活不断丰富的世态下,网民更多希望得到情感表达与认同。相较之下,网民任然是构成各类公众舆情、热点事件的基础,但是推动事件发展的动力已经逐渐变化。

研究显示,在此次事件中受众体现出了以下三种情绪动机以推动事件发展,一是归属与团结,网络公共空间的广阔,因事件相聚的人群会体验到前所未有的团结感,并因为意见的契合而形成“临时意见社群”;二是自信与进取,经由广阔网络空间内形成“事件临时社群”将以归属团结感为基础进一步争取意见的认可度以及自我存在感的确认。个体在媒介平台上发送的内容而言,在其发送前与编辑文本时都会对自己的言论极度自信,并且希望通过自己的文本而打动他人取得共鸣,这是一种进取的体现;三是捍卫群体符号,公众平台上的个体因为“集体记忆”中的重要符号而相聚,它的焚毁也正会激发“集体团结感的人,格外尊重符号,并捍卫符号以免受到局外人的轻视。”[7]因此,“集体记忆”下的符号的保存或损毁直接关乎了事件的发展进程。

对于情绪出发点的认知同样也是在情绪分析中需要厘清的一点,上述的第一点与第二点是每个网民在“网络公共空间”需要得到的诉求点之一,就是“被认同”。当事件进展到“捍卫群体符号”这一出发点时,就是矛盾开始持续升温的警戒线,网民在捍卫的过程中会遇到僵持不下、持续捍卫斗争或彼此和解,僵持与和解都是事件降温的一个转折点,但是网民的持续捍卫斗争将有可能将事件上升到“舆论事件”,关注网民对于事件的情绪出发点也是对于舆论监控必要的一步,由此可见,“情绪性热点事件”的最初是满足受众的情感认同需求,但发展到后期就将问题上升到生活实际需求与符号需求上从而产生向“舆论事件”过渡的可能。

(三)新闻激发集体记忆、集体记忆反作用于新闻写作

在媒介功能说中强调媒介的社会职责所在;而协调功能特别强调,媒介作用在各类媒介事件中其不仅是信息的传播者,更是意见的引导者。此次事件虽然未发展成波及面广的舆论事件且“协调意见”意义并不大,但是其特别之处指出,新闻是能够在报道事件同时激发受众的集体记忆,从而引起极大的关注。因此值得思考的是,新闻在写作更具有社会意义的题材时,是否能够找寻到能够激发“情绪记忆”的事件切入?新闻业在持续跟进报道事件发展过程中,是否能在激发集体记忆的同时共同书写历史?新闻媒体在协调大型舆论事件时,是否能从集体记忆的角度去引导舆论的发展方向与平息某种严重事态?

从此次事件中得到启发,新闻能够联系到受众脑中的“情绪记忆”,当与实际报道相配合时将最大程度的受到关注,因为记忆点的激发将是再次型塑和唤醒“集体记忆”的时刻。因此新闻可以激发集体记忆的同时集体记忆也能反作用与新闻写作,为新闻的传播带来更大更广的传播空间。在这个传播媒介技术带来的一次又一次的”记忆潮“的同时,具有更多权力的受传者也正在主导、消费着集体记忆,在此传播环境下,记忆可以成为传播的资源、其激发的途径与规律也急需更多的学者共同探索。

注 释:

[1]徐贲.人以什么理由来记忆[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2008:

[2]胡百精.互联网与集体记忆构建[J].中国高校社会科学,2014(03):98-106,159.

[3]李红涛,黄顺铭.传统再造与模范重塑——记者节话语中的历史书写与集体记忆[J].国际新闻界,2015,37(12):23.

[4]何芸,席贻莹.情绪动机对记忆窄化影响的研究综述[J].科技信息,2013(20):207.

[5]王俊秀.社会情绪的结构和动力机制:社会心态的视角[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2013,45(05):56.

[6]史波.公共危机事件网络舆情内在演变机理研究[J].情报杂志,2010,29(04):41-45.

[7]兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].北京:商务印书馆,2009:87.

参考文献:

1.钟智锦,林淑金,温仪,廖雯.内地网民情绪记忆中的香港澳门回归[J].新闻与传播研究,2017,24(01):27-46+126-127.

2.陈振华.集体记忆研究的传播学取向[J].国际新闻界,2016,38(04):109-126.

3.李红涛,黄顺铭.传统再造与模范重塑——记者节话语中的历史书写与集体记忆[J].国际新闻界,2015,37(12):6-25.

4.李红涛,黄顺铭.新闻生产即记忆实践——媒体记忆领域的边界与批判性议题[J].新闻记者,2015(07):36-45.

5.黄顺铭,李红涛.在线集体记忆的协作性书写——中文维基百科“南京大屠杀”条目(2004-2014)的个案研究[J].新闻与传播研究,2015,22(01):5-23+126.

6.周海燕.媒介与集体记忆研究:检讨与反思[J].新闻与传播研究,2014,21(09):39-50+126-127.

7.张志安,甘晨.作为社会史与新闻史双重叙事者的阐释社群——中国新闻界对孙志刚事件的集体记忆研究[J].新闻与传播研究,2014,21(01):55-77+127.

8.陈振华.“新媒体事件”的集体记忆[D].复旦大学,2013.

9.方付建.突发事件网络舆情演变研究[D].华中科技大学,2011.

【责任编辑:黄雪敏】