模因在青年网络流行文化中的

作用模式研究

——以“官宣”体为例

李 镓,何超彦

广东财经大学人文与传播学院 广东 广州 510320

摘 要:模因指具有高传播力、强模仿性、不定向变异的文化传播因子。本研究借用西方模因论,通过观察与分析“官宣体”的产生、传播和演变过程,探究模因与青年网络流行文化的产生和作用模式。具体研究以2018年10月16日热议的“官宣”体为例,解释强势模因的成因,并通过解构个案发现模因在青年网络流行文化的作用方式与模式,经遴选后的模因含有文化培植力,具备文化在生产与扩散能力。最后,研究提出在青年网络文化的结构空间中若能部分过滤负面模因,可巧妙促进主流文化与青年流行文化的弥合。

关键词:模因 青年群体 网络流行文化 “官宣”体

以流行语、表情包、重大舆论评论等为代表的网络文化具有裂变式传播特点,例如2019年具有魔性读音的网络流行语“盘他”,经一位95后青年在抖音上使用了“甭管他什么东西,盘他”后,许多网友纷纷采用该青年的语音作为网络视频的背景“音效”。这类语言和背后的流行文化体现了一种独立价值和行为规范,主要包括心理特征、行为模式以及生活形态。这种由青年群体创造、筛选、传递的文化契合了青年群体的思想和心理特征,在传播中不断地被解构、重构,[1]由此衍生的青年网络亚文化更是时代的症候。[2]在凸显个人表达与情感连接的时代下,短小精悍的模因成为了理解文化传播中模仿行为的重要概念。因此本研究以“官宣”体的产生、传播和演变为个案分析,通过微博(“官宣体”主要的传播平台)进行观察与抽取样本,梳理“官宣”在2018年10月16日至10月20日的传播情况,具体结合内容分析、话语分析和访谈。借用模因理论,分析该网络流行语传播的成功因素,进而探讨模因在网络流行文化的作用模式,并反思当下的文化传播现象可能存在的负面影响及消解的可行性策略。

一、在模仿中完成的传播:模因的概念与边界

英国的生物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)首次提出“模因”的概念,他通过对生物基因的分析,认为文化跟基因一样具有进化功能,并根据含有“模仿”含义的希腊词根“mimeme”创造出“模因”(meme)一词,意为“文化传播单位或模仿单位”,并且默认了模因的颗粒性。[3]道金斯的学生苏珊·布莱克摩尔(Susan Blackmore)解决了关于模因复合体大单位和小单位的转换问题,并指出模因是任何通过模仿而被传递的东西。[4]针对道金斯所认为的颗粒性特点,约瑟夫·亨里奇(Joseph Henrich)等人则回应文化的单位并不一定具有颗粒性。在变量非离散的情况下,也会出现接近复制因子和累积适应的结果。[5]

其中“模仿”是青少年分享网络热门词汇、话题或语体时的关键性心理动机之一。在模因因子扩散中,从小到大,从多到少,内嵌了模仿单位的创造性生产。塔尔德认为下层人士具有模仿社会精英的倾向,而模仿的程度取决于“归顺”的程度。[6]网络模因有趣且无门槛,是当今青年模仿对象。通过模仿演艺明星、网络红人、政治家等“社会上层”或“权威人士”在其工作中的表现或其更新的个人动态,表现出同类属性并与成员进行互动,建立“情感联系”或助于形成非本群体成员的身份区隔。此外,在无干扰的条件下,模仿自诞生起,可实现几何级数般的增长。[7]模仿行为一旦开始在青年群体启动,其所共享的流行语等文本可迅速突破固有的圈层壁垒,捕获圈外人的注意力,比如00后常使用的“zqsg”(真情实感)和电竞爱好者疾呼的“IG牛逼”等“暗语”,让外行人不知所云,然而网生代青年会随手搜索并加入讨论。此时,语体已跳脱原语境,通过模仿和渲染、集体创造扩散成几何数级传播现象。

国内学者何自然提出“语言模因”,认为只要通过模仿,语言的任何部分(如词语、句段、篇章)能进行复制和传播,都可以被视为“语言模因”。[8]基于互联网的复制与传播特性,“网络模因(米姆)”被定义为:1.一组可以共享的内容、形式和立场的数字项目;2.这些数字项目在创造出来时被所有人知晓;3.许多用户通过网络对它们进行了传播、模仿或转化。[9]一个模因的所有变异形式都能被看成是一个家族群,由同一个本质或者多种一般属性连接起来。[10]一般来说社会语用类模因、表情符号类模因、谐音类模因和缩略类模因符号最为成功。[11]而网络模因传播成功主要是因为网络媒介的传播优势,网民在网络模因的选择、模仿、复制、传播中的主体性作用,以及网络模因的自身质量。[12]此外,学者们利用模因理论分析传播现象,如抖音短视频、[13]成功跨国流传的歌曲《江南style》、[14]年度网络流行语[15]等。综合起来看,学者们对于模因的理解偏向于一种隐喻;相比于病毒式传播,模因更加侧重其解构与重构特性以及持续时长。在互联网时代,模因更多被应用于文化传播里,成为了网络文化的重要形态,而这种网络文化的存在与繁衍亦是青年群体用于表达其日常实践、价值观的一种路径,凝聚了青年群体的特定情绪与情感结构。根据梳理并综合前人的理论视角,本研究将网络模因初步定义为一种产生于互联网但不限于网络传播场域的,具有高传播力、强模仿性、不定向变异的文化传播因子。

二、模因的生成与扩散:以“官宣”体产生、演变与传播为例

通过参与网络热点话题的传播,青年群体可得到情感共鸣与实现游戏性质的狂欢仪式,既彰显了青年一代特有的气质,也能通过“抱团”使得小话题突破小众传播进而扩展为流行文化。2018年10月16日10点17分,赵丽颖与冯绍峰在宣布婚讯时使用“官宣”一词作为文案,该词迅速风靡。“官宣”被评为2018年年度网络十大流行语之一。截至2019年2月17日,微博搜索“官宣”共103604465条,而赵丽颖微博转发量与评论量均超100万,点赞数高于76万,微博话题#官宣体#达48.5万讨论量、9.2亿阅读量。

“官宣”成为了火遍微博的模因。高校媒体纷纷模仿“官宣”文案进行互动,高校之间组成CP搭档,并配上两校的学生证以模仿结婚证,两校的校徽则作为证内照片中的头像,如@复旦大学与@浙江大学、@北京航空航天大学与@中央财经大学等。此外,政务微博亦参与其中,如@平安泸州等。同时,主流媒体亦用“官宣”体增强新闻的传播力,例如人民日报法人微博于当天13点56分发布微博。“54年前的今天,官宣。#官宣体#”,配图为1964年10月16日的《人民日报》号外版,报纸头条为“我国第一颗原子弹爆炸成功”,转发量达5万多。全球化的互联网络让国外的博主也对“官宣”这一模因进行模仿,如@尼克扬SwaggyP的微博“My GuanXuan is coming soon”。互联网意见领袖、粉丝群体、微博个人用户的二次传播,对“官宣”二字进行了解构与重构,让“官宣”体进入话语狂欢世界,而其意义在模仿过程中产生了一定的变异。

(一)模因的横向复制:不同主体使用“官宣”的目的多样

不同的使用主体出于不同的使用目的,对“官宣”进行了相对不一样的意义消解与重构。本研究对“官宣”在10月16日至10月20日(共5天)的全部微博(共16123条)进行随机排序,并每隔50条进行抽样,得到每天的样本数分别为150条、106条、16条、18条、27条,样本总量为312条。使用主体主要分为个人,粉丝群体,政务微博账号,商业媒体,新闻媒体和校园媒体。接近一半为微博个人用户在使用“官宣”发布微博。粉丝群体通过“官宣”体对其“爱豆”表达爱意。商业媒体通过“官宣”为自己的产品进行促销预告或品牌推广。许多网络媒体或传统媒体的新媒体部选择“官宣”来发布一些快讯、消息类的新闻报道,以代替类似“刚刚”等词语。校园媒体则利用“官宣”与其他高校进行互动或推广其社团组织的活动等。至于政务微博,他们将“官宣”运用于其政务活动的宣传,取其意为“权威发布”。在“官宣”的功能使用方面,主要包括产品推广、发布个人动态、情感表达等。在个人的抽样主体中,许多个人将“官宣”解读为“告诉大家我做了某件事”或表明自己下定决心要完成某项目标,如“官宣:我今天画了好看的妆”、“官宣!我们在一起啦”等。官宣在这样的话语表达中通常无所指,没有特定的意义,甚至属于无意义的语素,此处更像是获取注意力,或者是“通知”。

在“官宣”体这一独特的网络流行语中,流量明星的粉丝打榜刷流量推动“官宣”成为了网络模因。在312个样本中,86人来自于粉丝群体,10月17日后,常见的有《创造101》中少女成员孟美岐的粉丝、人气组合TFBoys中易烊千玺的粉丝、李易峰、张艺兴等等的“迷弟”“迷妹”们,将“官宣”用于表达情感。粉丝们在拥护其偶像时,有两种解读意义:宣布与偶像“谈恋爱”或“结婚”,转发偶像的动态。在前者的解读中,“官宣”一词成为了粉丝对其偶像进行准社会交往的纽带;而在后者的理解中,粉丝更偏向于将“官宣”用于获得自我认同。这表明粉丝群体在青年网络流行文化主体所占据的力量愈加显著。模因跨平台属性体现在人们当天在朋友圈转发“两弹一星”相关消息时喜欢配上文案“这才是真正的官宣”。“官宣”模因在对流行性网络话语的繁殖、重复、模仿、拼贴以及意义再附着的过程中,完成了传播目的的多样化和流行模因的复制性生产。但青少年粉丝群体盲目的崇拜行为存在负面风险,而且一旦擅长煽动性力量利用“官宣”这一含有“权威”的社会合意,可能造成虚假信息或模仿不良行为。

(二)模因的纵向裂变:不同阶段“官宣”的意义流动

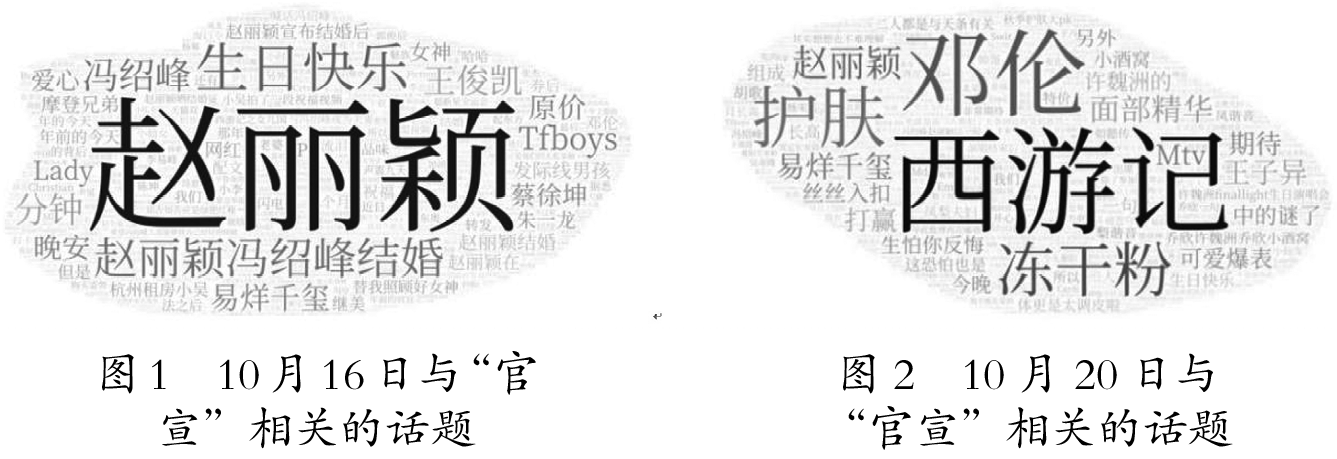

在10月16日当天,“官宣”体迅速风靡于各大社交媒体。截止10月16日,新浪微博发布达7770条,而百度指数显示,全国新闻头条(含PC+移动)搜索指数共达389611次。此后,搜索热度逐渐减弱,至10月20日趋于平稳。在“官宣”的相关话题分析发现,从2018年10月16日至10月20日,“官宣”的含义发生了一定的变化。在10月16日的词频分析中,与“官宣”话题相关依次为“赵丽颖”、“赵丽颖结婚”、“生日快乐”、“冯绍峰”、“易烊千玺”等与赵丽颖结婚事件、微博发布者个人动态以及粉丝对其偶像表白相关的话题。(如图1所示)而到了10月20日,分别为“西游记”、“邓伦”、“冻干粉”、“护肤”等相关词语。(如图2所示)在这5天里,“官宣”一词由原本的紧紧围绕赵丽颖婚事这一“官方宣布婚恋”含义,衍生出“活动宣告”、“宣布产品促销”等含义。

在“官宣”的使用目的方面,本研究选取10月16日与10月20日热门微博前15页(样本总数分别共292条、186条),对其使用目的进行逐条分析发现,在“官宣”的模因因子产生初期,市场经济的商业作用力较大,例如赵丽颖代言的华为荣耀手机等商业元素盛行,且不少自媒体会对“官宣”注入新的理解,如文案“你知道吗?我宣你。有多宣?官宣”以及“我与工作的官宣”等。“官宣”的“宣”,是以前网络流行语中“喜欢”的快读和拼合。这种词语合并读音的方式,将“喜欢”的“喜”的声母“x”与“欢”的韵母“uan”进行反切,裂变为“xuan”的读音并保留“喜欢”的意思,是对古人注音法的创新应用,也是语言模因产生的基础。10月20日赵丽颖结婚事件热度减退,青年粉丝的参与力度上升,在青年粉丝群体的参与中,模因得以长时间发挥作用。在“官宣”一词的使用中,粉丝的力量较为持久。如图3、图4所示,不同的阶段的意义发生了流变,“官宣”从活动产品的推广意义上升为整个青年粉丝群体的偶像表白用词。

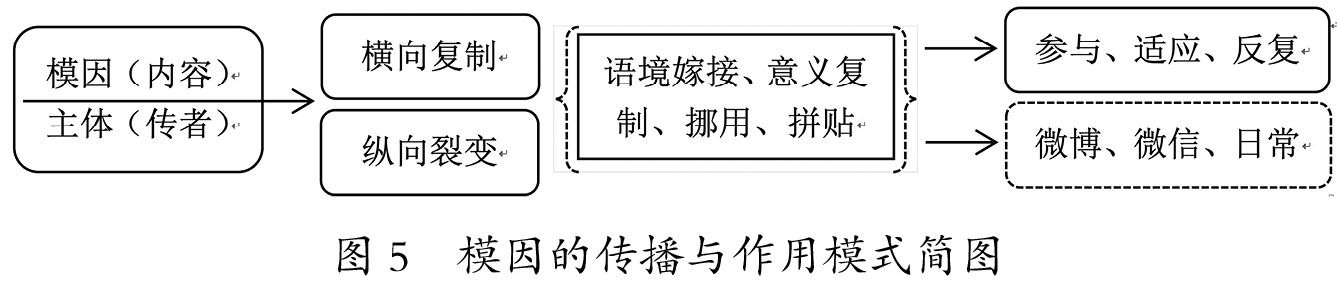

因此综合横向和纵向的分析,发现不同官宣目的对模因的内在影响是不同的,在意义复制或挪用、语镜嫁接以及语义拼贴方面再次形成了二次模因,甚至多级模因粒子。如下图5所示,微博平台的多元主体出于不同功能借用模因,最终进入微信日常互动,“官宣”完成了从偶像个性化表达到普通人的日常对话,因此开始具有了青年流行语的文化基础和前提,但值得注意的是此种模因复制与裂变对于青年网络流行文化的作用模式还较为隐秘,并没有浮现出决定性的文化生产力量。模因本身具备对网络舆论的引导力和青少年亚文化建构的积极意义,提供了主体和内容基础,但由于裂变与扩散过程的不可控性,在引导和建构过程中将产生意义消解和挪用甚至扭曲风险。

三、从“官宣”到“人人宣”:“官宣”体成为强势模因的原因分析

从横向上的“官宣”一次复制与多用,到纵向上词语的多意与裂变,都基于其中潜在的模因因子传递。青年粉丝是使用“官宣”这一网络流行语来表达自身情感最多的群体,这与“官宣”一词本身的属性相关。而交往与互动则是让模因保持长久性的关键,即通过共同使用的一套改造后的符号,达成一种新的话语共识。但从明显的个人话语流行成为群体日常用语,“官宣”的强势模因因子有其必然和偶然因素。

(一)“官宣”的语体特点决定其模因适应力强、移植简便

简单的字、词、句有助于人类构建记忆,“官宣”,取“官微”、“官网”中“官方”之意,字面意义为“官方宣布”。“官方宣布”作为一个主谓短语,本身可独立成句,这在客观上加强了它的实用性。此外,符合语言学中“省力原则”(又称“经济原则”),是指以最小的代价换取最大的收益,为了“偷懒”而使用各种“弱读”“连读”“同化”等省力的办法。[16]而在传统语言中,新的词汇或表达的实现方式有:复合、派生、新造、混合、缩写、类推造字、借词等。[17]为方便使用,“官方宣布”适当地缩写成“官宣”,发挥“省力原则”,加快了键盘输入的速度。同时,“官宣”仿照了连绵词中叠韵词的构词法——GuanXuan,其韵母皆为撮口呼uan,极具韵律之美,念起时朗朗上口。此外,“官宣”二字皆为阴平调,声高而平,气势平均,颇具平稳之感。而从词义上看,“官”和“宣”都取其最常用的意义“公家的”和“公开说出,散布”,在词义的理解上并不会造成很大的困难。“官宣”的结构构成、音韵等方面简单且有美感,同时,又能完成简单的场景叙事,可适配多元语境。“官宣”一词方便记忆,本身具备裂变传播的特质。“官宣”一词还具备语体移用的特质。经由广泛裂变与模因作用传播后,“官方”的色彩明显弱化,转为泛指特定的人或组织机构对外宣称某事,取“广而告之”之意。因此,在“官宣”的扩散中,宏大叙事得以消解,并构建出一种更具民间色彩的景象,这在一定程度上促进了“官宣”往高适应的特性发展。民众传播主体大多借“官宣”来表达情感,“官宣”一词也开始呈现出日常生活化的倾向,嵌入了流行的元素。正是因为官宣体的语体特点奠定了其成为网络热门词汇的基础。

(二)由上至下的粉丝效应集合技术、娱乐、民生力量参与

截至2019年6月,我国网民规模为8.54亿人[18],网民喜欢模仿某一特定的文体风格,或某个特定任务说话的腔调,实现“语体移用”,造成形式和内容的整体错位,如淘宝体、咆哮体等。仿文以现有文本为蓝本,照搬原文的可用部分,再创无法匹配新语境的部分。[19]技术促进互动的微博平台孵化大量粉丝网络行为,微博最活跃的意见领袖中社会民生以及休闲娱乐这两种类型的意见领袖大量重叠,相关度比较高。[20]因此,微博上的娱乐信息和民生类信息较容易成为强势模因。赵丽颖微博拥有8551万关注者,冯绍峰微博拥有2534万关注者,即约17.6%的微博用户关注了赵丽颖,约5.2%的用户关注了冯绍峰。二人微博粉丝中,年龄分布90后的青年粉丝占比均超过一半。10月16日赵丽颖公布婚讯时,经由粉丝合力聚集放大,“官宣”一词实现了大规模复制,从而形成强大的传播效应。同时,其他“爱豆”的粉丝群体也纷纷模仿“官宣”一词表达爱意。微博作为一种分享和交流平台,容易形成持续的刺激,能同时兼顾社会交往与信息传播。一旦出现刺激性强或者与人们关联度高的话题,很容易成为公共话题,相关的话语也很容易流变为网络流行语。“官宣”一词,既能用于发表个人动态、表达个人情感,又能用于引出公共话题,因此流行语的高关注度不会在短时间内消退,模因的作用机制得以长时间延续。

(三)“官宣”在互动与交流中的复现,实现“基因”分享

模因能进行源源不断地进行复制、传播和发展,离不开人们参与交流与讨论。将微博等各大社交媒体的“官宣”应用于各种语境,例如个人情感表达、新鲜事发布、商业营销等。人们保持在公共空间展示“官宣”的同时,也分享该流行词的意义。在此过程中,个人对“官宣”的记忆不断凝聚,形成统一共识,强化了对“官宣”的记忆,最终在相关的话语实践时下意识地使用“官宣”一词。在分享的过程中,“官宣”成为了个人的积极词汇,同时,经过海量复现,记忆再度巩固。“刚开始在赵丽颖跟冯绍峰领结婚证发微博时看到这个词,后来身边的朋友都在用,感觉很火。”(受访者LZC,女,20岁,大学生)可见,词语的重复出现,能强化个体的记忆。在被问到“是否有转发或评论过相关微博”时,LZC回答:“有,因为它适用的范围很宽。”当“官宣”进入了LZC的语言系统中,基于融入社群的需要,她会优先选择表达该词语。受访者HYH(男,22岁)在其朋友圈公布恋情时使用了“官宣”。他表示,“使用这个词语能让别人关注自己。”与LZC一样,HYH对“官宣”一词也能随时调用,在适用的情境下,他也会分享该词的意义。此外,青年群体在其同龄圈子中,通过使用流行词语,可确认自己的存在或地位。通过积极地参与表达,个体对词语的记忆不断加固,而词语又有助于个体获得目标社群的认可。基于官宣体在流量平台、明星和个人的助力下成为网络热门词汇,而最终嵌入到网络流行文化中的痕迹却较为隐秘,并没有像“佛系”、“丧”等体现群体心理和社会心态的用语一样,具有社会问题与文化流行接壤的土地。

四、网络模因在青年网络流行文化建构中的效应探讨

模因成败的原因一方面是人类的本性,即“模仿”与“创作”;另一方面是模因自身的特性,如模因在传播时运用的策略、模因进化的过程、多个模因结合的方式。[21]约瑟夫·亨里奇等人(Henrich,J.,Boyd,R.,& Richerson,P.J.)联合两方面因素认为模因的传播力度取决于其本身对人的吸引力以及它影响某以个体成为他人文化模范的方式。[22]布莱恩·斯皮茨伯格(Brian H.Spitzberg)进一步地提出了模因扩散模型(M3D),分别是:模因、个体、社会网络、社会环境、地理空间或技术以及扩散的实际效果反馈。[23]除了模因本身的成败,模因理论能够为理解青年网络流行文化传播提供交叉路径。青年流行文化的研究视野最初关注点在光头仔、摩登派、“无赖”青年等文化现象,从属亚文化领域,后转向关注消费主义以及后现代主义对流行文化的影响作用。[24]当前,青年流行文化与技术紧密结合,发展方向多元,产生了诸如粉丝文化、时尚消费文化、网络文化、韩流文化现象,[25]流行语的内容主题也超越公共话题,成为对接公私领域的话语内容,[26]反映出公众的心理诉求、社会情绪以及精神期盼。[27]

(一)青年网络流行文化中“模因”的建构角色及影响

网络流行文化现象维度多元,但都离不开青年的思维、行为方式的特征以及网络传播空间的相对自由,国内当代青年文化的主流是青年认同文化与青年亚文化。[28]因此,青年文化常常与流行文化相互渗透,而强势模因可以反映出当下的社会环境与青年心态之间的相关性,当下青年网络流行文化集中表现为粉丝文化、消费文化、恶搞文化、段子文化、丧文化等。

1.粉丝文化中的“迷”模因青年的族群化

“粉丝”(“迷”)意为着主动、热烈、狂热、参与式地投入文本的一类读者。[29]在印刷时代,菲斯克就指出了“粉丝”具有仿拟模因的潜质。网络让分散的粉丝个体寻找到专属部落,结成一个以“讨论爱豆的日常”为纽带的粉丝群体。首先,粉丝的创造力经过分享得到满足,也增加了青年群体的内容参与认同多元,许多粉丝自愿无偿为其偶像制作图像、音视频等,一旦得到他人的认可与肯定,成就感与认同感提升,粉丝黏度得到加强。其次,粉丝群体思想、行动上的一致性。甚至因为较为情绪性话题导致粉丝的集体行动,如不同粉丝群体之间的互撕现象。最后,模因在粉丝对其偶像的“准社会交往”行为中起作用。这是一种虚拟且单向的关系,主要是粉丝对符号化的偶像产生的一种仿真迷恋感,通过幻想,构建出自身与拥有某种人设的偶像的一种交往景象。[30]基于关系的想象,粉丝更容易在单向的互动中忘记二者之间的阻隔,假如偶像做出不符合粉丝想象的行为,粉丝又会逃避这段关系,并产生一种失落感,例如,在鹿晗宣布与关晓彤的恋爱时,鹿晗的许多“女友粉”表示,“养了N年的猪就这样跑了”。

2.消费文化精准捕捉了消费型模因符号

网络消费文化兼具线下消费内容与线上的交互感,在青年群体中尤为流行,模因也常常在这种经过资本收编后的文化中进行传递。信息高速公路与虚拟现实两者是丰富现有消费文化形式的传播媒介。[31]截至2019年6月,网络购物用户规模达6.39亿,[32]双十一、双十二、618等网络购物节在青年群体中风行,甚至会产生一种仪式感。近年来,青年群体的消费趋势也在不断升级,愿意为商品的稀缺性和独特性支付溢价,如用0.07秒抢空网上发售的1000个星巴克猫爪杯,购买故宫的行李牌、故宫口红等等。但倘若这些高质量的网红产品被山寨生产商模仿,这些高价消费品最后也无法成为强势模因,例如,因《舌尖上的中国3》走红的章丘铁锅,从走俏到落幕仅仅只有4个月。网络消费文化的消费对象与消费主体之间具有共享性,[33]模因在消费对象和消费主体间构建、传递,当足够多的模因聚合起来时,消费文化得以形塑。

3.恶搞文化彰显了反抗与消解性青年文化因子

起源于日本的恶搞文化属于一种亚文化的形式,以嘲讽、颠覆、解构主流文化为基本任务。恶搞作品主要是通过替换传播符号所指来实现的,得益于符号的暧昧性和多义性。在替换的手法上,恶搞文化采取反讽、揶揄的方式,以荒诞的形式表现一种质疑精神,借此释放某种社会情绪。用一种相对轻松而又不失反抗感的方式来表达自己的声音,并彰显自己的个性,恶搞行为给予了青年群体一种满足感。恶搞文化的文化反抗性和反抗精神亦是源于欧洲文化传统。[34]如今恶搞文化中的一些强势模因通过跨界传播,可能会带来一种新的文化趋同。假如恶搞符号被滥用或被不合理符号嫁接,用于解构历史传统或者污化领导人形象,将有可能伤害民族情感,带来极大负面影响。

4.段子传播激活语境意义,揭示“模因”因子的暧昧性

段子是在网络流传的一种具有调侃、抖包袱性质的简短文本,也是网络模因的一种类型,其中最重要的三个特质为民间性、诙谐性以及简短。[35]根据不同的题材分为红段子、黄段子和灰段子。灰段子是互联网中段子文化的主角,直指公共事件,是民间表达情绪、发表意见和看法的一种形式,也是主要的模因。例如,网络青年曾将俄国诗人普希金的诗句改编为“假如生活欺骗了你,不要悲伤,明天还会继续欺骗你”、“人生就是这样起起落落落落落落落,事情都会慢慢慢慢慢慢慢慢好起来的”等。这些段子集中表达了青年群体的某种诉求,与青年群体面对社会转型步伐加速所产生的不安感与生存焦虑不谋而合,极容易成为强势模因,成为连接某些青年群体的纽带。由此可以看出,模因在青少年网络流行文化建构中的正负面影响兼具,难以辨认,且借助商业、身份、族群以及心态孵化、传染、扩散。

(二)从激活到弥合:以模因传播规避网络流行文化风险

正如前文所述,模因理论强调全民参与、高度适应和海量反复,但模因在网络青年文化中的筛选、辨析、提取标准难以明确。则更需要反思模因在网络流行文化中的作用,从实践层面提出打破主流文化和亚文化在网络空间失衡的现象,借力模因进行两者之间的弥合甚至是融合,规避网络流行文化风险。

1.激活参与型模因,助力青年主流流行文化的培植

模因复制帮助构建参与感,同时激发模因活跃度。话语的意义能通过交流和传播延长。在一些关键节点,主流媒体可通过激发社会成员的参与,及时激发青年的爱国主义,过滤侵蚀青年健康的劣质模因。针对港珠澳大桥开通仪式,新华社和网易新闻合作推出了一款H5作品《一分钟漫游港珠澳大桥》。该作品让用户有身临其境之感,结合受众的兴趣点,设置了制作个性明信片的分享环节。用户长按屏幕即表示前进,且左上角有公里数作参考,同时画面上的景色会变换,共有8个里程段,每到一个里程段用户都可以松手拍照。走完全程后,用户可将自己“拍摄”的照片分享给好友。此作品让用户真正地参与传播,且增强了人们对祖国繁荣昌盛的自豪感。因此,在引导青年网络流行文化的过程中,需摒弃单向度的强灌输式宣传,通过制作具有强势模因潜质的作品,让青年在交流互动的过程中发自内心地凝聚共同的价值观,并以模仿或再创的形式去感染其所在的群体。

2.提高正能量流行元素话语的适应力,重视反复性,延长模因扩散期

模因不仅仅可在同一文化的网络中扩散,同时也可以进入异质文化的网络中。能遍布网络并长久有效的模因必然具有高适应力。互联网为模因的快速传播提供了条件。当赵丽颖微博在10月16日10时17分发表“官宣”微博时,外国球星尼克扬在当天14时47分便参与进话题的讨论。因此,具有高适应性的模因,能适应多种文化语境和减少文化折扣,增加跨文化传播成功的概率。我国近年来兴起的传统文化类综艺节目如《国家宝藏》《中华诗词大会》《上新了,故宫》,将青年群体作为其定位受众,通过创新的形式缩短了古代与现代的距离,容易引发共鸣效应。“官宣”式的成功,在于其善于打造强势模因。但如何延长优质模因的存活周期,是主流文化需要努力的重点。当正确的价值观能根植于人们内心深处时,负面模因的破坏力便会减弱,文化自信便得到提升。

3.正视负面模因的价值认同危机,弥合裂痕

作为一种文化生产机制,模因理论根植于文化中。一个社会或国家的文化由多数人共同持有的核心文化观念和特定的亚文化群体(由青年结成)所奉行的具有独特性的信念、生活习惯以及价值观组成。[36]在网络流行的三俗信息、宣扬历史虚无主义和丧文化、毒鸡汤以及贩卖焦虑的文化现象,网络直播、短视频APP中出现过度娱乐化甚至是情色信息,则会出现负面文化模因。例如丧文化呈现出了一种“自我反讽”的特征,体现了青年一种自我否认的心态。[37]颓废、逃避、过于焦虑的模因继续蔓延,极容易被情绪感染的青年可能难以进行正确的自我定位。此类负面的文化基因通过暗示和传染,很容易在网络社群中煽动社会情绪,将青年身上的文化基因进行“恶意编辑”。因此,面对劣势模因,要及时予以纠正,同时需增强主流文化或传统文化的培植力度,以达到正负能量相抵消的效果。

模因在建构网络流行文化的过程中容易过度强调跟风与模仿,对某些肤浅且不具备实际意义的话语词藻进行复制,甚至在青年流行文化中出现精神迷醉现象。而青年的社会地位具有临时性、不稳定性的特征,角色的经常变动让这一群体对未来有高期望,又长心怀不安与迷茫无助。[38]关注模因在青年网络流行文化的作用模式,不仅可窥探青年网络文化风行的缘由,也给规避网络流行文化风险提供了镜鉴,实现主流文化与青年文化的良性弥合,进而达到协调共生的状态。

基金项目:论文系2018年广州市哲学社会科学发展“十三五”规划项目“社交媒体时代广州青少年社会主义核心价值观建构研究”(2018GZMZQN13)的阶段性成果之一。

注 释:

[1]汪慧.青年文化学[M].杭州:浙江大学出版社,2009:69,223.

[2]平章起,魏晓冉.网络青年亚文化的社会冲突、传播及治理[J].中国青年研究,2018(11):35-41.

[3]理查德·道金斯.自私的基因[M].卢允中等译.北京:中信出版社,2012:217-221.

[4][21]苏珊·布莱克摩尔.谜米机器[M].高申春,吴友军,许波,译.吉林:吉林人民出版社,2001:94,28..

[5][22]Henrich,J.,Boyd,R.,& Richerson,P.J.(2008). Five misunderstandings about cultural evolution. Human Nature,19(2),119-137.

约瑟夫·亨里奇,罗伯特·博伊德,彼得·J·理查森.关于文化进化的五种误解[J].人类本质,2008,19(2):119-137.

[6]加布里埃尔·塔尔德.模仿律[M].何道宽译.北京:中国人民大学出版社,2008:140-153.

[7]加布里埃尔·塔尔德.传播与社会影响[M].何道宽,译.北京:中国人民大学出版社,2005:150-153.

[8]何自然.语言中的模因[J].语言科学,2005(6):54-63.

[9]Shifman,L.(2014).Memes in digital culture. MIT press.pp.41.

利莫·士弗曼.数字文化下的米姆[M].剑桥:麻省理工学院出版社,2014:41.

[10]Segev,E.,Nissenbaum,A.,Stolero,N.,& Shifman,L.(2015).Families and networks of internet memes:The relationship between cohesiveness,uniqueness,and quiddity concreteness. Journal of Computer-Mediated Communication,20(4),417-433.

埃格拉·色戈夫,阿萨夫·尼森鲍姆,内森·斯托勒罗,利莫·士弗曼.互联网模因的家族和网络:凝聚力、独特性和具体本质之间的关系[J].计算机媒介传播,2015,20(4): 417-433.

[11]曹进,靳琰.网络强势语言模因传播力的学理阐释[J].国际新闻界,2016,38(02):37-56.

[12]刘芳,曹进.网络语汇的模因传播新解[J].东南传播,2009(04):18-20.

[13]常江,田浩.迷因理论视域下的短视频文化——基于抖音的个案研究[J].新闻与写作, 2018(12):32-39.

[14]周翔,程晓璇.参与***:互联网模因的适应性与跨文化传播[J].学术研究, 2016(09):45-53.

[15]王炎龙,夏赛楠.网络语言强势模因的传播变异研究——基于2012-2016年度网络用语的分析[J].新闻界, 2017(08):46-52.

[16]姜望琪.Zipf与省力原则[J].同济大学学报(社会科学版),2005(01):87-95.

[17]胡壮麟.语言学教程[M].北京:北京大学出版社, 2001:88-101.

[18][32]第44次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].中国互联网络信息中心,http://cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201908/t20190830_70800.htm.

[19]蒋秀玲.网络流行语的生产与扩散机制研究[M].广州:中山大学出版社,2016:48.

[20]王晗啸,于德山.意见领袖关系及主题参与倾向研究-基于微博热点事件的耦合分析[J]. 新闻与传播研究, 2018(1):51-65.

[23]Spitzberg,B.H.(2014).Toward a model of meme diffusion(M3D).Communication Theory,24(3),311-339.

布莱恩·斯皮茨伯格.模因扩散模型(M3D)[J].传播理论, 2014,24(3):311-339.

[24]王颖.我国流行文化研究述评[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2011,34(05):137-144.

[25]袁潇,风笑天.改革开放40年我国青年流行文化变迁[J].中国青年社会科学,2018,37(02):1-6.

[26]王佳鹏.从政治嘲讽到生活调侃——从近十年网络流行语看中国青年社会心态变迁[J].中国青年研究,2019(02):79-86.

[27]李明洁.流行语:民间表述与社会记忆——2008—2011年网络流行语的价值分析[J].探索与争鸣,2013(12):82-86.

[28]胡疆锋.中国青年文化的当代版图-从“青年文化消失论”说起[J].文艺争鸣,2011(1):140-146.

[29]约翰·费斯克.理解大众文化[M].王晓珏,宋伟杰,译.北京:中央编译出版社,2001:173.

[30]Horton,D.,& Richard Wohl,R.(1956).Mass co-mmunication and para-social interaction:Observations on intimacy at a distance. Psychiatry,19(3),215-229.

唐纳德·霍顿,R·理查德·沃尔.大众传播与准社会互动:对远距离亲密关系的观察[J].精神病学,1956,19(3):215-229.

[31]马克·波斯特.第二媒介时代[M].范静哗,译.南京:南京大学出版社, 2001:35-40.

[33]蒋建国.论网络消费文化的特征[J].贵州社会科学,2010(12):49-52.

[34]陆健泽.网络传播时代的恶搞文化解读——一个符号学的分析[J].新闻界,2016(02):58-62.

[35]王焱.灰段子的狂欢表征、意义及其限度——以巴赫金狂欢化诗学为视角[J].文艺争鸣, 2013(06):115-118.

[36]蔡宜旦,汪慧.从青年价值观演变反思青年文化建设[J].当代青年研究,2012(05):6-10.

[37]杜骏飞.丧文化:从习得性无助到“自我反讽”[J].编辑之友, 2017(09):109-112.

[38] 马中红,杨长征.新媒介·新青年·新文化——中国青少年网络流行文化现象研究[M].北京:清华大学出版社, 2016:183.

作者简介:

李 镓 广东财经大学人文与传播学院讲师;

何超彦 广东财经大学人文与传播学院本科生。

【责任编辑:黄雪敏】