异化与回归的争议

——数字产消者劳动的解读

李 喻

广东暨南大学新闻传播学院 广东 广州 510632

摘 要:信息生产力的发展推动劳动向数字化转型,新的劳动语境下生产与消费实践统一于劳动主体并使其冠以新的产消者身份进行各类实践。本文在数字化的这一背景下重新思考劳动议题,并引入传播政治经济学的理论框架对产消者劳动所引发的解读争议进行阐述:一方面从商品化、空间化以及结构化的理论参数出发将数字劳动视作一种新的异化劳动,另一方面指出数字劳动背后实现人之自由发展的可能。最后研究得出争议的核心在于是否认同数字劳动的生产性意义,并指出当下数字劳动正在经历异化与回归的并行。

关键词:数字产消者 数字劳动 媒介资本 传播政治经济学

一、问题的缘起

丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)对后工业时代的一个重要论述是技术与知识在社会上开始出于支配地位。信息地位的上升使得更多的工作与信息的传播及知识的生产和分配有关,传统的劳动正进行非物质化的转向,并逐渐成为一个新的研究议题。非物质劳动的研究起源于意大利自治主义马克思主义流派及其社会运动,毛里奇奥·拉扎拉托(Maurizio Lazzarato)最先提出非物质劳动的概念并把其定义为“生产信息和文化内容商品的劳动”,[1]这一概念强调知识的重要性。未来学学者阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)著名的预测三部曲即围绕着社会变革基于知识型劳动指出了对未来社会“产消合一”趋势的预测,并提出了“产消者”的概念。[2]托夫勒的产消合一反映的是劳动主体基于新的劳动形式而形成的一种社会经济关系。随着数字技术的进一步发展,产消关系也进阶为数字式的产消合一,产消合一实践在互联网领域更为丰富。英国传播政治经济学者克里斯蒂安·福克斯(Christian Fuchs)曾指出“互联网既是机器也是传播媒介,是生产与消费信息的工具”,[3]因而产消者的互联网实践依托于数字信息工具进一步表现为一种数字劳动(Digital Labour)。数字劳动被视为传播政治经济学奠基人达拉斯·斯迈斯(Dallas Smythe)“受众商品论”在数字时代的发展,斯迈斯关注传媒业与资本体系的关系,并从劳动的维度上来理解受众,而福克斯则相应地延伸了数字劳动议题的相关研究。知识劳动与数字劳动等议题最早关注媒体以及信息技术产业的劳工如何应对技术、工作和产业的变化,而传播政治经济学则关注传播作为一种经济力量对社会的影响以及社会政治、经济权力机构对传播活动的作用,[4] 因而这一学科成为理解当前数字劳动的一个重要切入点。

传播政治经济学承袭马克思主义媒介研究传统,把传播系统看做资本主义生产体系中资本积累与价值生产的机制。[5]尽管蒂齐亚纳·泰拉诺瓦(Tiziana Terranova)认为“互联网时代的劳动问题不能仅仅用资本家‘剥削’这样的逻辑来分析”,[6]但在这一系列社会变革与理论探索的背后,我们仍需要重新回归问题的本质,即当前数字背景下马克思的劳动概念在传媒经济学的框架下应如何理解?数字产消者基于互联网的劳动实践如何呈现产消者的本质?而对这一系列问题的厘清是理解马克思劳动理论的时代内涵的前提,更是探讨未来社会如何实现以人为本的价值取向的基础。因而本文从马克思劳动价值理论以及传播政治经济学的视阈出发,探讨劳动主体的产消者身份的新内涵,并试图对数字时代的劳动形成多维度的理解。

二、劳动与产消关系的历史一致性

马克思在早期著作《1844年经济学—哲学手稿》中就把人的本质与不同社会语境下的人的劳动相联系,其认为劳动应是体现人之本质的自由的社会劳动,[7]而“劳动发展”与“人之发展”的辩证统一则构成了马克思理论的发展线索,这一线索中心指向社会生产力水平和与之相应的社会关系。马克思指出“随着新生产力的获得,人们改变自己的生产方式,生产方式的改变即保证自己生活方式的改变,人们也就会改变自己的一切社会关系。”[8]而劳动的形式、劳动的工具以及劳动的过程则成为了生产力决定生产关系这一根本矛盾中的一系列作用因素。在生产力语境的前提下马克思对劳动的论述有两层含义:一层是对劳动的一般理解,即强调劳动是人在世界中生存下去的基本前提,另一层是对劳动的批判性理解,并批判资本主义社会下的异化劳动。[9]劳动随着生产力的发展经历了从自由性到雇佣性的转变,即从自由劳动到异化劳动理解的转变,人之社会关系也在这一劳动语境的变化中得以呈现。产消关系作为一种经济关系与劳动紧密相连,劳动视作一种物质生产与创造的活动时,消费则表现为对劳动成果的一种享用和占有,因而主体产消活动与其劳动实践相互对应,并随着劳动性质的变化而体现不同的关系形态。

(一)自由劳动与原生产消合一

在原始社会以及早期农业社会,由于生产工具的落后以及生产力水平的有限,人类没有剩余的劳动产品,不存在以交换为基础的商业活动,因而没有延伸出对外的经济关系。人的纯体力劳动作为一种生产生活活动直接表现为人的本质:人以劳动作为其存在方式,劳动与人具有同一性,这种同一性体现为对劳动成果的占有以及对劳动过程掌控的自由性。该生产力语境下的劳动也决定了劳动者将生产与消费活动统一于自身,即自给自足。劳动的过程与结果都被主体内化,这一时期的产与消没有明显的界限与区分,人本质上以“产消者”自居。

(二)劳动的异化与产消分离

随着生产力与生产工具的进步,劳动产品逐渐丰盛,社会中出现了以多余劳动产品为中心的交换活动,私有制随之诞生。私有制的产生使得劳动及劳动成果被私有者占有和支配,劳动成为一种可被交换、储存、流通的商品,因而作为人的本质的劳动丧失了自由,人们越来越不能支配自己的劳动,劳动走向了劳动者的反面,而雇佣劳动制度的产生则使劳动与人之本质的对立更为尖锐。资本支配劳动的逻辑推动人的本质与人自身的劳动相分离,劳动反过来成为支配人的力量,[10]马克思把这种现象称为劳动异化。劳动异化是资本发展的必然结果。而劳动的异化集中体现为劳动过程与劳动产品的异化,一方面劳动者的劳动成为折磨人自身的手段;另一方面,“劳动者生产的对象越多,其能够占有的对象就越少,并且受自己劳动产品的控制”,[11]主体自主劳动丧失,而人类原本统一的生产与消费实践的性质也发生了偏转。

姜奇平指出“资本在走向极端后产生两种现象,一是为生产而生产,忽视消费者的存在;二是否定劳动作为异质主体的存在,表现为对剩余的榨取,进而构成对创造力本身的限制以及对劳动者创造性的否定”。[12]劳动变成劳动力被资本所掌控成为了资本增值的工具,资本家借助劳动力商品扩大生产,并迫使劳动者们消费工厂集中生产的劳动产品以实现资本的循环。消费被忽视并沦为了资本的附庸,主体无法自主消费个人的劳动成果,并无法根据自己的个性化需求进行相应的生产劳动,其被迫接受机械集中生产出的标准化产品,人的异质性与个性被异化劳动所压制。生产与消费实则是资本家为了实现资本积累而从劳动主体中所强行拆分的两个概念,二者的分离为资本家搭建更多可擢取利润的空间。

(三)劳动的转向与产消合一的复归

信息生产力的发展推动社会由工业经济向知识经济过渡,新的技术浪潮下劳动工具、劳动环境的转变使得劳动形式也得以革新,体力劳动逐渐向非物质劳动过度。与信息的生产与传播相关的知识劳动上升为社会的主流,信息部门处于经济发展中的主导,信息本身成为一种与劳动和资本同地位的生产要素,这在经济增长模型的转变中可见一斑:上世纪初美国数学家柯布和经济学家道格拉斯基于美国生产制造业所得出的经典生产函数模型Y=ANaKb也被新的信息经济增长模型Y=ANaKbIr所取代。“在互联网经济中,资本自觉削弱自身的权力并将这种权力转移至劳动者和最终消费者,资本的回报才得以提升”[13],而权力嫁接的工具则是互联网。随着人类进入网络时代,一方面赛博空间民主与自由的特质使得劳动者可以免费获得信息生产资源,在网络领域信息共享取代了私有;另一方面互联网本身可视作信息生产的劳动工具,劳动者可基于互联网参与信息的生产过程,这种知识性的劳动成果也能被主体所自由安排,在网络空间进行自主传播。因而互联网环境被视为消费者赋权、参与以及共同创造价值的“产消合一”场所,在这里生产与消费总是相互交织,产消关系也再度发生聚合,传统的劳动者被“产消者”身份所覆盖,或从其实践环境与工具的角度进一步体现为新的一种“数字产消者”。

随后数字劳动概念的诞生则在劳动环境与工具的维度上更能体现出“产消合一”的关系特征。泰拉诺瓦从拉扎拉托的“非物质劳动”的概念出发,首次提出数字劳动的概念,并将其视作在数字经济的环境下受众劳动从文化知识消费到生产的一种转换。[14]数字劳动不再受控于实体要素,而是与信息、数据紧密相关。因而数字劳动不是传统意义上的劳动概念,互联网将劳动拓展为与网络相关的一切实践活动,并在其中夹杂了更复杂的情感、偏好等要素。陈昌凤指出“对传播领域而言,产消合一强调了在信息生产中用户(传统称作受众)的作用,用户的信息偏好、行为偏好,用户的观点和建议,都对信息生产产生了影响”。[15]因而劳动者的生产不是传统意义上的生产,而是经由社会网络相互关联的一种参与式的生产,这种生产使得产消者能消费跟自身需求高度相关的产品。这一时期的产消合一与原始社会语境下的原生产消合一不同的是:原生产消合一是在有限的生产劳动水平下的一种被动的产消合一;而信息社会的产消关系则是网络信息技术为主体赋权的结果,产与消之间是一种基于数字环境而自发式相互连结的状态。

三、传播政治经济学的理论框架的引入

对劳动与产消关系历史一致性的把握是解读数字产消合一背景下主体劳动的前提,而在产消合一所带来的一系列产业变革的实践中,大众传媒体系的变革最为显著。当前互联网已实现了web1.0到2.0的进阶,劳动主体依托于新的媒介平台实践构成的数字产消者的身份打破并重组了传统的传受关系。传统的由传者到受者的单向传播模式转向传受合一的内容共生模式,消费者不再排斥在内容生产之外,而是借助互联网的这一媒介工具被卷入生产过程,共同为互联网创造价值,传媒产业以产消合一为商业逻辑。随着欧美马思主义和传播学界对“数字劳动”这一议题研究的推进不断加深了劳动与媒介资本之间的勾连,因而传媒关系的引入成为了探讨数字产消者劳动特性的关键。

马克思在《1857—1858年经济学手稿》中以资本与劳动的二元对立为预设来理解劳动,而《资本论》则进一步揭露了资本运行的真相。马克思将资本主义的发展描述为“时间消灭空间”的过程,而这一过程建立在受限于地理环境的社会空间结构上。在电子通讯以及互联网崛起为代表的后工业时代,人们更多感知到的是非物质劳动所产生的知识和信息等所带来的新的空间格局,而资本则借助新的信息工具以数字的方式来压缩新的空间,将空间距离转化成为了一种新的资本,即数字资本。数字资本通过媒介来收编空间,构造新的空间生产方式。学者牡丹进一步指出,“数字资本主义空间重组的缘由是非物质劳动,其主要是通过数字化平台来实现的,即表现为数字化平台的操作,这种操作是一个去工厂化的过程”,[16]而非物质劳动在数字平台的操作中具像化为数字劳动,其被视作当前数字媒介积累资本的一个新途径,因而以研究媒介经济功能为主的传播政治经济学则成为解读数字产消者劳动的必由之路。从传播政治经济学学科本身的研究脉络来看,学者蔡润芳指出该学科的研究经历了从受众商品论、受众劳动论到数字劳动论的转化的过程,数字劳动是受众劳动内涵演变的结果,劳动的争论也越发被提到核心位置。[17]因此传播政治经济学经典的受众研究为受众劳动以及后来的数字劳动研究提供了基础,对当前劳动形态的探讨离不开传媒政治经济学的研究框架。

四、数字劳动性质的双重解读

传播政治经济学继承了马克思政治经济学的原理对社会中的宏观及微观的传播活动进行经济分析,“过去的传播政治经济学家在对马克思理论的运用上受限于大众传媒技术逻辑之制约”,[18]而在当下,传播政治经济学对马克思劳动价值理论的研究则建立在新的Web2.0数字平台之上。因此,该学科并没有直接将工业资本主义时代的劳资关系框架套用至当前产消者的劳动与数字资本之间,其对数字劳动议题的关注实际上推动了马克思主义向“数字马克思主义”理论的发展,这也是本文解读数字劳动的基础。从现有的理论研究来看,数字劳动的异化,或者产消者的商品化,是传播政治经济学的一个重要理论成果;但另一方面,由于传播政治经济学从诞生起就关注传播作为一种经济力量对社会的影响,因而这一研究传统使得该学科所代表的“受众商品”、“受众劳动”等一系列的理论被文化研究学者视作一种“经济简化论”,[19]亦受到其他学者的质疑。因此数字劳动在经济论框架的内外即存在双重解读的可能。

(一)作为劳动异化的新形式

加拿大传播政治经济学者文森特·莫斯可(Vincent Mosco)提出传播政治经济学研究的三个理论参数,即商品化、空间化以及结构化。其中商品化涵盖了整个受众、劳动以及传播体系的分析过程,是对马克思政治经济学的继承;空间化则指传播业中企业权力的制度延伸,包含产业重组过程中时空重组的过程;而结构化涉及构成过程中所需的媒介问题以及形成社会关系及权力的过程。[20]根据莫斯可的这一分析路径,数字劳动背后的异化逻辑有了合理的解释框架;围绕着这三个参数,传媒业依赖网络进行数字资本增值的过程得以明晰。

1.数字产消者的被双重利用

在马克思劳动价值论中,劳动的异化缘于劳动的商品化。商品化的过程涉及劳动价值的交换,劳动商品化后变成劳动力这一生产要素,劳动者出卖劳动力获得工资,而资本通过擢取劳动力商品的剩余价值而实现资本的积累。莫斯可认为“政治经济与传播都涉及交换的过程,二者相互作用,都由共享的社会和文化实践决定”。[21]因而在以马克思主义分析方法为基础的传播政治经济学领域中,商品化的过程已渗透至传播过程与传播制度中,而受众的商品化成为了该学科研究的起点。受众商品论是斯迈斯传播政治经济学研究的核心概念,尽管斯迈斯认为媒介受众构成劳动的说法存在争议,但受众活动与劳动过程具有相似性已显然是事实,而传播政治经济学中数字劳动的研究则主要延续了斯迈斯的“受众商品”的概念。

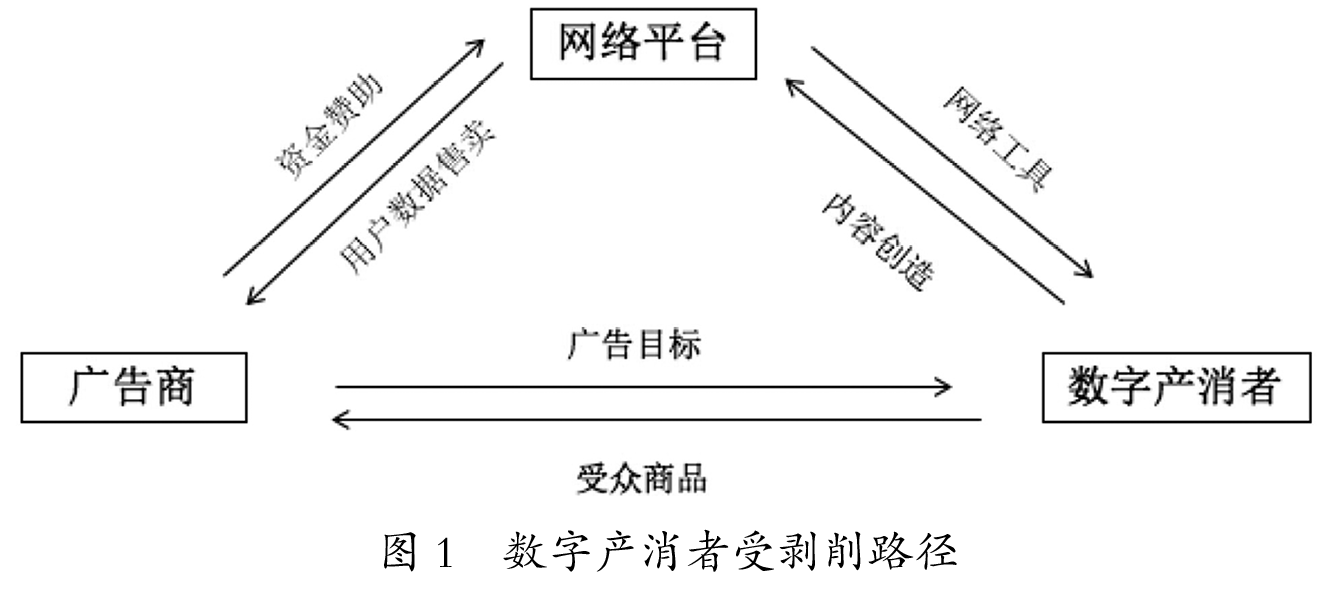

互联网企业为传统的媒介受众提供免费的内容生产工具,如各类媒介平台等,受众在享有内容生产与创造的权力后转化为产消者。数字产消者依托于Web2.0媒介平台所进行的各类信息实践在受自己消费的同时也转化为了商业平台媒体的无形资产:互联网产业的内容只有小部分来自专业信息生产者的劳动,而大部分的内容生产则转交给产消者。因而产消者大量的互联网实践沦为了企业无偿的数字劳动,如为企业进行信息内容的免费传播、分享,而最重要的部分是为企业提供了丰富的个人数据。产消者在使用媒介的过程中自身的相关数据被互联网企业收集并卖给了广告商,这些数据体现产消者的日常生活信息并包含其消费偏好,是广告商精准营销的重要数据来源。但在这一数据售卖的环节中产消者并没有获得相应的报酬,其为互联网企业所提供的内容创造只是弥补了其免费使用媒介平台服务的费用。最终互联网企业拥有来自产消者与广告商的双重支持,而这两者根本上都是来源于产消者数字劳动的剩余价值。因而数字产消者实质上面临媒介平台与广告商的双重被利用,具体路径如图1所示。

福克斯在斯迈斯的基础上提出了“产消者商品(Prosu-mer commodity)论”,其认为数字劳动推动了受众商品到产消者商品的延伸,产消者是数字劳动的一种创新理论,[22]而产消者商品化更准确而言是产消者自身数据的商品化。“这一理论披露了以Web2.0技术为基础的媒介企业背后信息生产与剥削的秘密,而产消者的概念只是对数字劳动主体被剥削事实的一种掩盖。”媒介企业所吹捧的产消合一的商业逻辑已经被数字资本收编成为一种资本积累的重要途径。

2.时空维度的深化

资本对时空关系的整合从工业时期马克思的“时间消灭空间”,经历了戴维· 哈维(David Harvey)“时空压缩”理论的深化,再逐渐演变为“空间消灭时间”的过程。[23]工业资本主义时期生产对土地、原材料以及机械工具等固定生产要素的依赖使得资本家必须通过雇佣劳动制将劳动力集中在工厂这一特定的物理空间进行劳作以榨取劳动者的剩余价值,这一时期,固定空间内要素转移时长的降低成为资本流通效率的关键。而随着信息革命的演进,各类数字工具加速渗透至人们的日常生活空间,信息社会的一个重要特征就在于抹去了工作与家庭、劳动和休闲、经济价值以及社会价值之间的界限。因而任何关于信息生产的劳动,包括媒介的使用、观看等,都能视作一种对生产有用的活动,而其都能在日常休闲生活中进行。生产的概念扩展,生产空间也延伸至家庭,传统的工厂转变为社会工厂,而数字资本随着生产空间的转移也蔓延至人们的私人生活空间。休闲与劳动的独立关系被新的社会结构所打破,最终生产过程跳出工厂围墙,家庭空间被资本利用成为一个重要的劳动地点。上世纪末托夫勒所预言的“电子家庭”模式,即产消者借助电子信息工具在家里就能实现生产性的操作,则更准确地说是一种数字式的产消合一关系,这种关系则以数字劳动来维系。

劳动空间对日常生活的覆盖必然伴随着劳动时间对生活时间的侵占,人们原有在家庭空间中的“闲暇时间”也转化为一种劳动时间,并且这种私人时间的占用已经细化于与数字媒介相关的日常实践中。蒋晓丽等学者指出“这体现为一个空间压缩时间的过程,从传媒的角度讲就是媒体通过对于空间的占领,消灭时间的阻碍,最大限度抢占人们的媒介使用时间”。[24]福克斯则明确将用户的媒介使用时间视作一种劳动时间,并指出这种劳动时间即可视作媒介生产价值的尺度。[25]因而数字劳动借助空间与时间对人类日常生活的双重侵蚀造就了生产的无处不在与无时不有,正如喻国明等人认为的,“在传媒经济视野下,信息的‘推送’和‘拉取’的时空范围扩展至日常的各个时段、生活的各个场所,将消费行为分散到更多可能的利基时间和空间”,[26]而产消者实则是在资本所诱导的利基时空中进行实践与劳动,其行为大致在资本所设定的框架内进行,而传媒产业也不断配合资本进行相应的调整,如广告时长、节目编排、受众监测等活动的调整。

最终互联网企业通过转变人们劳动的时空关系,对产消者的利用进一步深化,数字资本借助新的时空关系来扩张。数字劳动所影射的时空关系从部分学者的定义中即可体现,奥利维尔·弗雷斯(Olivier Frayssé)和马修·奥尼尔(Mathieu O’Neil)提出“数字劳动并不是指生产数字软件或硬件的技术人员的工作,而是指信息通讯技术使得人们随时随地提供他们的劳动(无论是否在工作场所),而且使得人们在休闲、交流和消费时毫不知情地工作”。[27]学者吴鼎铭更直接指明“网民的传播行为纳入互联网产业运作过程中,将其转化为商业资本增值的数字劳动,由此完成网民时间的殖民化与社会空间的工厂化”。[28]因而,从某一程度上,资本重构了受众的活动,使其成为一种有效的数字劳动。网民则被自己产消者的身份所蒙蔽,其在日常生活中孜孜不倦地为企业提供各类有价值的信息数据或直接的生产劳作。

3.技术快感达成劳动契约

工业资本家以雇佣制的劳动契约实现工人从劳动到劳动力的转换,这一转换过程中夹杂着暴力压榨、权力控制以及经济诱惑,这些手段是资本积累的基础;但在信息社会,媒介企业为实现其对网络受众的控制权需要构建新的契约形式,而媒介与产消者达成劳动共识的关键就在于技术,即技术霸权的控制。学者黄贺铂指出“拥有强大的资本互联网公司凭借用户对其技术的依赖,竭尽所能的‘监控’用户在云端的网络使用行为,并通过大数据分析并挖掘用户使用习惯,继而将这些追踪的用户转化为‘数字劳工’,使得用户沉浸于技术带来的便利与快感,持续不断地提供数字劳动”。[29]福克斯在《数字劳动与卡尔·马克思》中界定了“数字劳工”的概念,指出其作为数字劳动的主体是电子媒介生存、使用以及应用这样集体劳动力中的一部分,他们不是一个确定的职业,他们服务的产业定义了他们。[30]而产消者在媒介领域的实践以电子媒介作为最主要的工具,其从某种程度上而言就是数字劳工的变体,劳工本身的界定也进一步揭露了其被过度利用的事实。数字资本积累的需求使企业更积极地生产知识劳工,产消者本身成为信息时代一种重要的劳动力资源。

随着媒介技术聚集越来越多的使用者,即知识劳工,技术全面侵蚀着他们的网络实践,而劳工们则沉浸在技术带来的愉悦中,其一方面不断无偿为平台生产内容,另一方面为其提供更多可商品化的个人信息。同时,媒介技术麻痹了产消者的权利意识,其对技术的越界没有察觉,数字产消者被双重利用的过程基于其自愿意识而更具隐蔽性。

最终数字劳动的异化在以技术所构建的劳动契约中形成,技术取代工资成为新的价值交换的基础,而这一契约所延伸的社会关系卷入社会其他能动力量,如不同的媒介阶层、围绕媒介生产的社会运动等,这些力量最终都最终遵从于资本运行的新逻辑与规则,并促进了隐形的传播等级体制的形成。

综上所述,数字产消者在技术所构建的极具魅惑性的劳动契约的基础上面临着形式与内容的多重被利用,并已从传统的生产领域扩散至消费领域。学者李仙娥指出“人们所使用的网络技术及从事的数字劳动,正在演变成外在的异己力量来支配人、奴役人,从而使人成为数据网络技术链条上的一个个环节”。[31]数字劳动以一种全新的异化形式来维持数字资本的积累;而劳动主体产消者则是传媒经济发展中的关键力量,其作为媒介企业与广告公司利益交换中的商品,揭露了以产消合一为逻辑的媒介经济的全景。

(二)作为对自由劳动的回归

传播政治经济学详细地描绘了数字劳动被传媒资本所操控的全过程,构建了一个新的理解异化劳动的视角,但这一分析框架使得产消者的主体性被忽视,这一不平衡的分析视角必然会忽视对数字劳动整体以及其他能动要素的认知,因此传媒政治经济学对数字劳动异化的解读是否在合理地继承了马克思的劳动价值理论在数字时代的内涵还有待进一步思考。

1.生产性价值的过度解读

传播政治经济学肯定数字劳动对互联网企业的生产性价值,但部分学者认为“生产性”的解读过于片面,本文在其基础上指出解读的片面性实质上是对劳动对象的盲目扩散以及劳动价值的错误衡量。首先在对劳动对象的认知上,博拉诺(Bolao)认为“产消者在互联网中并不是真正的劳动,真正的劳动者是互联网企业的员工、工程师、研究人员以及其他专业人员”。[32]从马克思的观点来看,其将生产性劳动界定为“生产出剩余价值并带来资本增值的劳动”,[33]而产消者的个人行为和数据必须通过相应的算法和后台程序处理打包变成商品之后,才能出售给广告商,因而真正的生产性劳动并不是数字产消者的行为,而是互联网背后从事管理、搜集、和分析数据商品的专业生产者。在对劳动价值的衡量上,劳动的可量化是其生产性价值的另一重要体现。亚当·阿维德森(Adam Arvidsson)等人认为“数字消费的内容,如知识,很少需要以货币来交换,且劳动形式无法量化,价值创造已经超越了马克思劳动价值理论的框架,因而数字劳动不算真正意义上的劳动;其次,从时间上来看,剩余价值出现在企业间复杂的合作网络中,无法将商品的市场价格与劳动时间相对应”。[34]因而从这一角度看,将产消者等同于知识劳工也有待商榷。莫斯科指出“对知识劳工的界定涉及产品的创造性和加工性的分类,但在知识领域创造性劳动与非创造性劳动的分界十分模糊”,[35]产消者生产性劳动界定的模糊性使其不直接与知识劳工的角色挂勾。

因而,从马克思对价值的定义来看,马克思认为社会必要劳动时间创造商品的价值,但以福克斯为代表的传播政治经济学者所定义的数字劳动将知识生产所花费的全部时间都视作劳动时间,夏玉凡基于马克思立场指出其“错误地理解了互联网中的生产性劳动行动,把互联网用户行为过度解读为给资本主义生产带来剩余价值的‘剥削性’劳动”。[36]因此产消者的劳动实践并不是完全从属于异化劳动,其存在另一种理解路径,哈弗大学教授劳伦斯·莱斯格(Lawrence Lessig)就从文化研究的层面表示“数字产消者的劳动实践是对文化表达的重新混合,并不是一种新的生产”。[37]因此用绝对的生产观来解读数字劳动的方法必然会遭到其他学者的质疑。

2.劳动主体权力的忽视

从人类实现自由的路径来看,异化劳动阻碍了人自由,使人受制于自身的劳动,而产消者的劳动则在生产性的框架外实际上体现了人之自由的本质。从劳动的过程上来看,劳动形式的数字转向将人类从工厂劳作中解放出来,劳动的时间与空间可以由主体自由安排;从劳动成果上来看,产消者的知识劳动产物可以由个人支配,虽为互联网企业创造了无形资产,但随着网络体系的改善,知识产权的问题也逐渐明确,企业重视对劳动产物对象的归属,并以新的合同形式使产消者的权益得以保障。另一方面,数字劳动的异化与传统的劳动异化有着本质的区别,产消者的劳动建立在完全自主性基础上,并且其享受这一过程带来的各类快感,如技术的快感、社交的快感等。因而传媒政治经济学中数字劳动异化的观点过分关注媒介技术对产消者的操控,带有媒介决定论的色彩,否认产消者主体在数字环境中的能动性和创造力。

马克思认为人的自由全面发展是考察人类社会发展的最终价值旨归,人对自己劳动的自由驾驭是人的本质实现的突出表现,也是实现人的解放的根本途径,产消者对数字劳动的自由驾驭意味着劳动主体主权的一种归附和自身发展的一种进步。姜奇平指出,“劳动者从商品的状态回归到人的自由全面发展状态的过程中,消费者也在同步经历与自由劳动者一体化的过程。意义创造的权力不仅是生产方的权力更是消费的权力。这种消费不仅限于维持生产的进行,还具有经济以外的能动价值”,[38]因而在这一维度上,产消者的产消实践在经济框架之外还有有更高层面的意义,即体现以人为本的价值取向。

五、结语

综上而言,传播政治经济学关注传播作为一种经济力量对社会的影响,该学科视阈下产消者的劳动过程以及劳动产物最终被媒介资本所占有,数字劳动背后有更为隐蔽的媒介资本路径和更深层的传播等级体制,这都为我们当前的实践提供了新的启示。但这一研究传统也使得该学科所代表的“受众商品”、“受众劳动”等理论也被文化研究学者视为一种“经济简化论”,[39]产消者在数字环境中的主体性和创造力被忽视。目前信息生产力的发展处于一个上升期, AR、VR为代表新一轮智能技术在创造全新的人机交互快感时也在构建新的技术契约;同时劳动概念仍继续扩展,新的产消实践形式如网民弹幕、同人作品的制作等,涉及了除媒介经济外的其他如社交关系、文化兴趣等更为复杂的因素,而这些矛盾也不断被编入对数字劳动议题的探讨中。总之,在当前复杂的数字环境下,对产消者劳动的解读在媒介经济框架之外亦存在多重解读的可能。

注 释:

[1]Lazzarato,Maurizio,“Immaterial Labour,”Paolo Virno and Michael Hardt,Radical Thought in Italy,Minneapolis,MN:University of Minnesota Press,1996:133-146.

[2]阿尔温·托夫勒(A.Toffler).第三次浪潮[M].北京:三联书店,1983:304.

[3][22]Fuchs,Christian.Web 2.0,prosumption,and surveillance".Surveillance & Society,2011,8(3):288-309.

[4][36]夏玉凡.传播政治经济学视域中的数字劳动理论——以福克斯劳动观为中心的批判性探讨[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2018,55(05):37-47.

[5][17]蔡润芳.“积极受众”的价值生产——论传播政治经济学“受众观”与Web2.0“受众劳动论”之争[J].国际新闻界,2018,40(03):114-131.

[6][14]Terranova,T.:“Free Labor:Producing Culture for the Digital Economy”.Social Text,2000,18(2):33-58

[7]马克思著,刘丕坤译.1844年经济学-哲学手稿[M].北京:人民出版社,1979.

[8]马克思恩格斯全集:第4卷[M].北京:人民出版社,1958:144.

[9]丁燃.阿伦特与马克思劳动观比较[J].学术交流,2018(11).

[10]邹升平.从马克思劳动异化学说到共享发展理念[J].经济纵横,2018(07).

[11]马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009:157.

[12][13][38]姜奇平,新文明论概略[M].北京:商务印书馆,2012:246-247、273、274.

[15]陈昌凤.用户为王:“产消融合”时代的媒体思维[J].新闻与写作,2014(11):46-49.

[16]杜丹.空间重组:数字资本主义的新转向[J].社会科学,2018(11).

[18] Wittel, Andreas.:Digital Marx: Toward a political economy of distributed media. TripleC,2012,10(2), pp:313-333.

[19]曹晋,赵月枝.传播政治经济学的学术脉络与人文关怀[J].南开学报:哲学社会科学版,2008(5):32-43.

[20][21][39]文森特·莫斯可.传播政治经济学[M].北京:华夏出版社,2000:135、72、18.

[23][24][43]蒋晓丽,赵唯阳.后互联网时代传媒时空观的嬗变与融合[J].社会科学战线,2016(11):154-160.

[25]Fuchs,Christian.:“With or Without Marx? With or Without Capitalism? A Rejoinder to Adam Arvidsson and Eleanor Colleoni”.TripleC,2012,10(2),pp.633-645.

[26]曲慧,喻国明.超级个体与利基时空:一个媒介消费研究的新视角[J].新闻与传播研究,2017,24(12):51-61+127.

[27] Olivier Fraysé and Mathieu O’Neil:Digital Labour and Prosumer Capitalism,UK :Palgrave Macmillan,2015:3

[28]吴鼎铭.网络“受众”的劳工化:传播政治经济学视角下网络“受众”的产业地位研究[J].国际新闻界,2017,39(06):124-137.

[29]黄贺铂.重返马克思:数字资本主义时代传播政治经济学的理论回归[J].新闻界,2018(11):73-80.

[30]Fuchs,Christian: Digital Labor and Karl Marx. NY: Routledge,2014,pp4.

[31]李仙娥.数字经济时代数字劳动的辩证法[N].中国社会科学报,2017-04-27(004).

[32]Bolao,C.R.and E.S.Vieira,“The Political Economy of the Internet:Social Networking Sites and A Reply to Fuchs,”Television & New Media,2015,16(1),pp:52-61.

[33]马克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009:520 .

[34]Arvidsson A,Colleoni E:Value in Informational Capitalism and on the Internet[J]. Information Society, 2012,28(3):135-150.

[35]凯瑟琳·麦克切尔,文森特·莫斯可.信息社会的知识劳工[M].上海:上海译文出版社,2014:5.

[37]Lessig L:Remix:Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. NY:Penguin Press,2008.

[39]曹晋,赵月枝.传播政治经济学的学术脉络与人文关怀[J].南开学报(哲学社会科学版),2008(05):32-43.

作者简介:

李 喻 暨南大学新闻与传播学院硕士研究生。

【责任编辑:温华英】