“他者”视域下的

中国形象建构

——基于《联合早报》网站专题“中国改革开放四十周年”的分析

南雨辰

广西大学新闻传播学院 广西 南宁 530000

摘 要:国家形象建构研究中,“他者”视域的研究维度是必不可少的一个环节。在以新加坡《联合早报》网为研究对象的基础下,针对“中国改革开放四十周年”这一主题进行分析和思考,从新闻文本、主题指向、话语体现三个层面来分析相关的新闻文本,以求了解新加坡主流媒体对中国的形象塑造。并在此基础上,进行反思和总结,尝试提出改进中国国家形象塑造的传播策略。

关键词:联合早报 网站专题 国家形象 改革开放

《联合早报》是新加坡的华文综合性日报,从创刊以来逐渐发展成为东南亚地区颇具规模的报纸,同时在国际上已具备一定的影响力及话语权。《联合早报》于1995年8月发布网络电子版,成立《联合早报》网,更加方便了读者阅读。据了解,每月其读者数量有400万之多,其中有75%的读者身在中国[1]。探究《联合早报》网的涉华报道对于了解他国媒体上的中国国家形象,研判新加坡对华态度具有一定价值参考。

一个国家的形象塑造呈现出二元结构,除了来自于本国,即主体是其内部“自我”,还包括来自外部的“他者”。“他者”一词来源于西方后殖民理论,由列维纳斯等人提出的“他者”理论将视野从主体个人转向“他人”。对于国家来说,“他者”视域作为一种独立于本体外的视角,本国国家形象在他国媒体上的整体呈现,则构成他国视域中的本国形象。

一、研究方法与设计

(一)研究方法

在中新建交已有28年的基础上,中国“一带一路”倡议的顺利推广以及东盟的合作发展,两国在政治、经济等领域上的合作也越来越紧密。本文采用内容分析法,研究的样本文章选择《联合早报》网2018年全年以及2019年1、2月[2]有关“中国改革开放四十周年”的相关报道为样本进行定量与定性分析,探究其新闻报道中的中国形象。

(二)样本选取标准与数量

由于本文框定了涉及“中国改革开放四十周年”的报道,因此样本分析选择标准为《联合早报》所报道的有关这一主题的相关涉华报道,故研究范畴中排除了对于其他主题的报道。除了搜索关键词“中国改革开放”的方式以外,在《联合早报》网站点击右侧的特备专题“改革开放何去何从”即可进入相关页面浏览。与之相关的新闻文本截止2019年3月1日共101篇,文章将以这些新闻文本作为样本进行研究分析。

二、研究发现

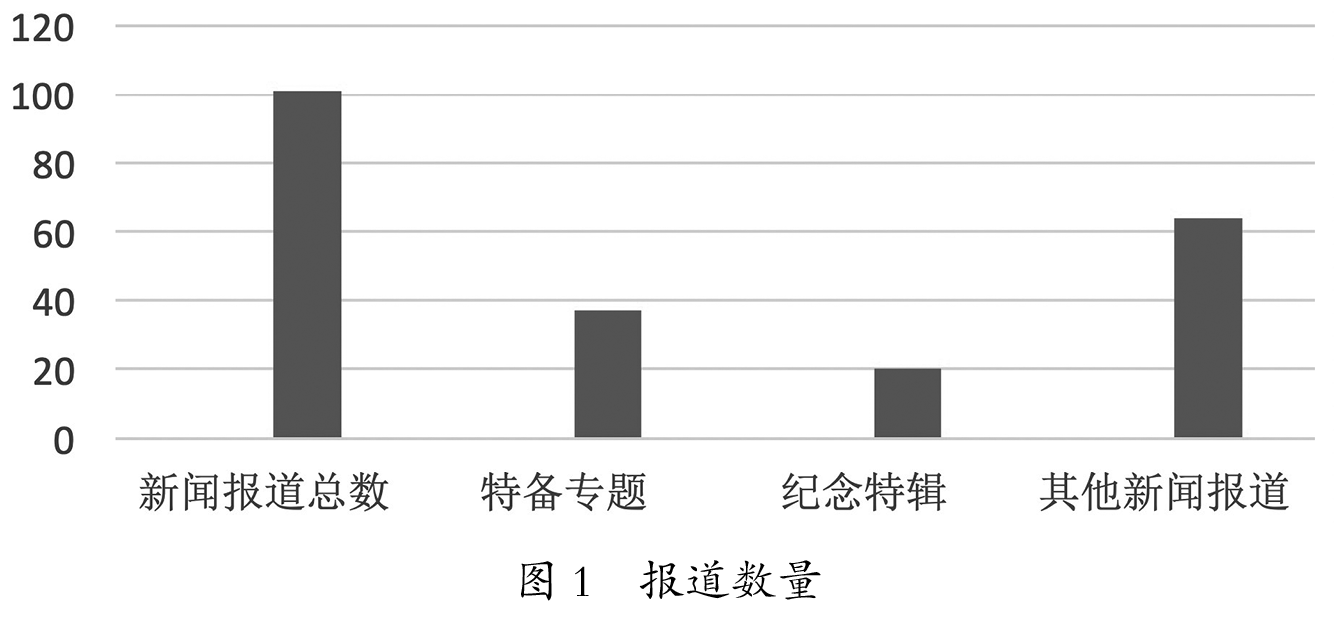

(一)稿件数量

一国媒体对他国的报道数量一定程度体现了对这个国家的重视程度和关注度,一般而言,稿件数量越多,越能全方面地体现他国的国家形象。据统计,截止2018年12月底,在“中国改革开放”这一关键词旗下的报道共101篇,其中《联合早报》网的特备专题“改革开放何去何从”共37篇新闻报道,其中设置的纪念特辑共20篇,其余新闻报道共64篇。新闻报道数量多少的背后是中新两国外交关系的真实呈现,其中11、12月报道密集程度有所提升,其余时间段较为平稳,反映了2018年底,新加坡对中国改革开放四十周年的重视和关注,也侧面体现了两国关系的良好态势。在如此高密度的报道中,中国的国家形象能够更为全面地展现,对于从中了解新加坡媒体对于中国的形象建构也有所帮助。

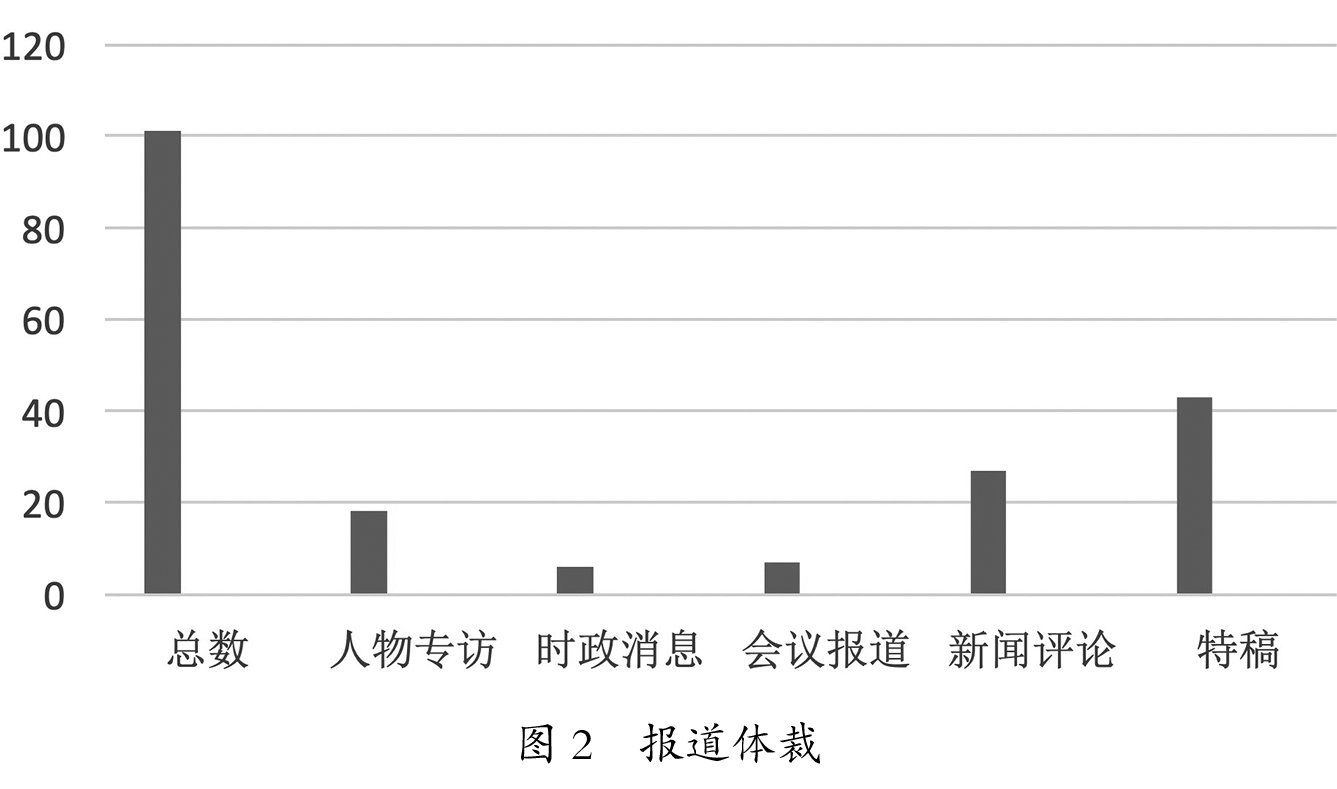

(二)报道体裁

通过对《联合早报》网涉及“中国改革开放”这一主题的报道篇幅与中国国家形象的关系分析,可发现,其对华报道中出现的中国形象与其新闻篇幅大小没有明显的指向性与相关性。报道体裁共涉及人物专访、时政消息、会议报道、新闻评论、特稿等体裁,更加全面地展现了新加坡对于中国改革开放四十周年的重视和关注。篇幅1000左右字数居多,消息体裁基本为500字以下篇幅,多为有关中国国家领导人的重要指示或相关重要会议,以及发布的重要政策指令。篇幅字数越多的文章,对于中国的正面形象塑造感更强,如“中新友好交流”、“中国香港40年改革开放历程”、“上海浦东改革开放成果来之不易”等文章,皆正面塑造了中国国家形象。

(三)报道议题与倾向

报道议题的选择反映了媒体的关注领域,而通过分析一篇报道的新闻用词可以看出它的报道倾向。报道倾向凸显了媒体鲜明的政治态度与立场,与报道中所展现的国家形象息息相关。通过观察《联合早报》网关于“中国改革开放四十周年”101篇新闻报道可发现,报道议题集中在政治、经济、社会等领域。

据统计,有关政治的报道共56篇,其中主要聚焦于改革开放的成果和历程,关于四十年的变化描写较多,多从各个主要城市分点切入,细致描写。除了改革开放的历程,人物也是反映改革开放四十周年变化的一个重要突破口,因此《联合早报》网的特备专题“改革开放何去何从”中,特别设计了一块新闻报道,其中有一系列名称为“改革开放中的新加坡人系列”,从人物着手体现中新两国的发展进程,突出反映了新加坡对中国态度的变化和两国深入交流发展的历程。

在经济领域,28篇的报道数目仅次于政治,反映了中新两国在经济贸易方面的紧密联系。除报道中国的经济贸易这四十年来的发展以外,社评多集中于中美关系上,“中美贸易战”这个词高频出现,经统计发现,有关中美关系的报道,对于中国持较为明显的负面态度,多有向美国倾斜的趋势,认为中国在贸易战中占“劣势”。“弱小”、“我行我素”、“不兼容”等词在文中多次出现,对我国在国际中的形象有不同程度的损害。

在社会文化领域,对于“中国改革开放四十周年”的主题有17篇与之相关的新闻报道,文章涉及反腐、影视影片、标语标题等,范围甚广。如2018年11月12日的新闻报道“难忘标语与语录道尽40年坎坷奋斗史”,被收录在特备专题中的“纪念特辑”里,这篇文章用五个标语展示了中国在政治、文化、军事、反腐等方面的历程,提到邓小平、***、习近平等推动中国历史的人物和袁庚等改革人物,反映了中国四十年来的进步与发展,展现了中国日新月异的国家形象。

而从报道倾向上看,明显负面报道有3篇,多为他国研究分析员,体裁均为评论和社评。中性报道有6篇,与中美关系相关较多,剩下皆为正面报道。可以看出《联合早报》网对中国的印象总体是偏正向积极的,这与多年来两国之间越来越密切的外交关系、在政治、经济、文化等领域的交流合作指数持续上升有重要关系。

三、《联合早报》网“中国改革开放”报道中“他者”形象的分析

《联合早报》作为新加坡媒体,是连接中新两国人民与世界的桥梁,也是新加坡民间以及主流话语权的践行者,其新闻文本可以反映新加坡媒体与政府对于中国态度的走向与趋势。以下结合内容分析法,从文本、主题指向、话语体现三个方面分析新加坡《联合早报》的新闻文本对于中国形象的建构。

(一)从新闻文本看中国形象

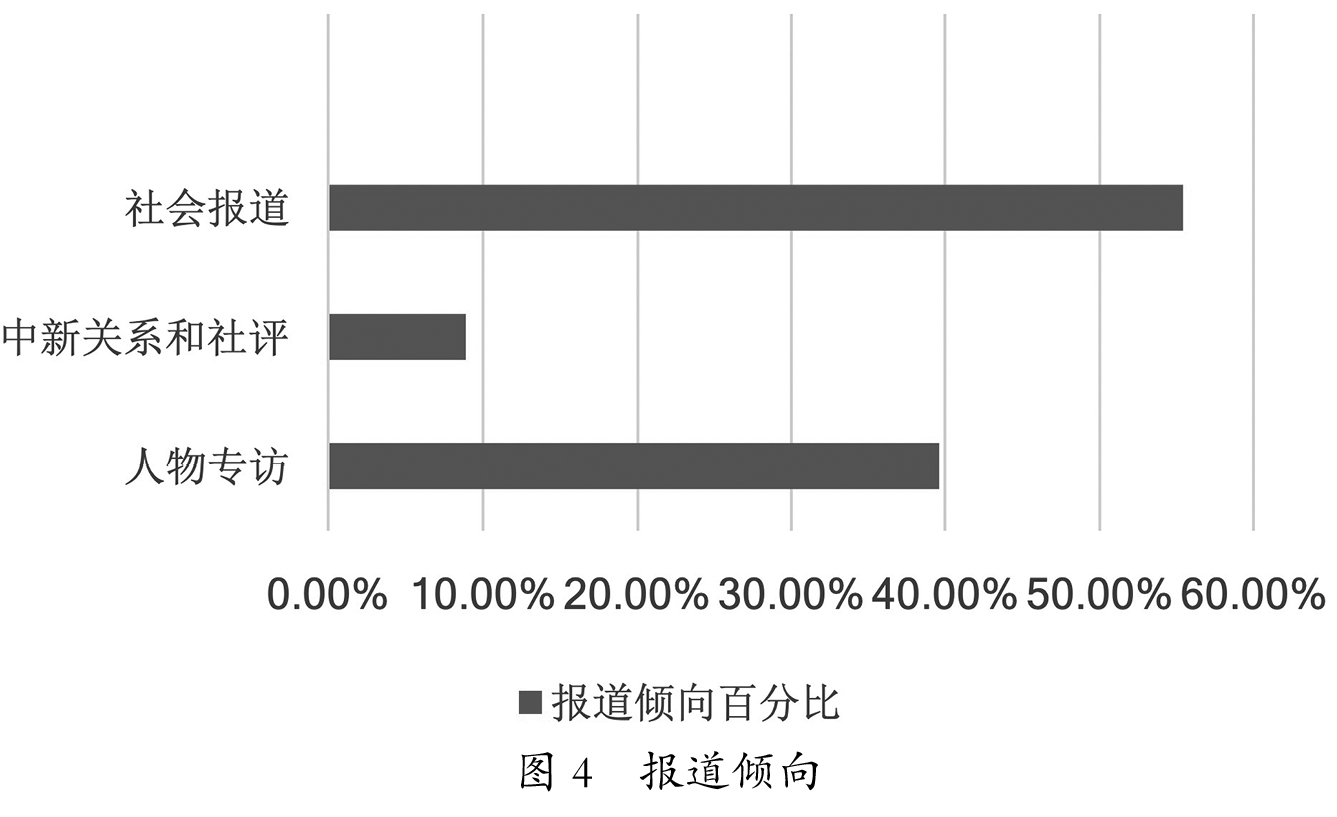

纵观2018年涉及“中国改革开放”这一主题的报道,人物专访占据总篇幅的39.6%,中新关系和社评共占总篇幅的8.9%,有关中国各个地方诸如上海浦东、深圳、香港等城市以及整个社会的经济、政治、社会发展的报道占据55.4%。从新闻来源来看,主要有派驻北京、深圳、香港、美国、日本等地的特派记者、专家、研究员来稿,以及新华社、《人民日报》、《海峡时报》的稿件来源。

1.新闻标题

从有关“改革开放四十周年”专题报道的新闻标题来看,报道内容主要是中国政府和中国领导人的重要讲话和政策,以及中国有关重要事件和中新之间的关系,中美关系。新闻标题中的用词多数成正面客观的形象,也有少部分有情绪化的词语出现。从正面倾向的标题中可以看出,中国形象会通过中国政府与新加坡的“中新关系”、“中新合作历程”等方面体现出来,“改革开放成果”、“40年变化”、“改革走新路”等有关直面中国改革开放的报道题目也同样正面提升了中国的国家形象,高频动词主要有“加强”、“助推”、“深入”等。

在负面报道的新闻标题中,从新闻标题就显露了对于中国的负面态度,一般此类新闻报道所讨论的矛盾核心在于“中美关系”,出现的词语有“不兼容”“中美贸易战延烧”等词。这与中国的实际情况不符,夸大了中美关系中紧张焦灼的部分,渲染了中美两国的对立,缩小了合作与共赢的状态。

2.新闻体裁

网站中有关“改革开放四十周年”的报道,多是通讯和消息,副刊体裁文章较少。从人物专访来反映中国改革开放政治、经济、文化、社会等方面的变化的文章数目较多,《联合早报》较为关注中国发展中较快的城市,如深圳、香港、上海等地,以小见大,进行相关报道。

消息体裁以1000字以下居多,短小精悍,多是聚焦于中国领导人的重要讲话和发布的相关政策。特稿涉及面较广,除了中新关系在这四十年里的发展变化是报道的焦点以外,中国自身的发展以及推动中新两国发展的重要人物和历史事件同样是报道数目的大比例。另外,从新加坡领导人访华的报道到颁发“改革友谊奖章”给新加坡已故总理李光耀的社评可以看出,其报道倾向呈正向发展,对中国有合作共赢的态度。

3.新闻来源

《联合早报》网有关中国的新闻报道,报道来源多样,遍布多个国家,多数会借鉴他国媒体消息、新闻报道作为消息来源,间或包括专家评论,或是政府官员的讲话以及重要信息。在具有正面倾向的新闻报道中,其消息来源较为单一,都是本地媒体或特派通讯员发来的报道,以及社论、社评和人物专访。对于有负面情绪的新闻文本,其新闻来源比较多样,有他国媒体的言论和文本,试图用他国媒体来报道模糊事情真相,有一定的感情色彩,这无疑不利于塑造我国在国际中的地位形象。

(二)从主题指向看中国形象

国际舆论话语权不仅代表着在国际舆论斗争中话语权的争夺,也代表着国家在国际上的地位。从这个方面来说,国家话语权代表了一个国家的综合国力。自从2013年中国成为新加坡最大的贸易交往伙伴以来,政治交往日渐和谐,社会文化相互交流,在旅游、质检、环保等领域也有了较为深入的交流与发展。比如在旅游方面,据新加坡旅游局发布的报告显示,2018年新加坡接待中国内地旅客约341.7万人次,比2017年上浮6%,同时,连续两年中国内地成为新加坡最大的旅游客源地[3]。

(三)从话语实践看中国形象

在与东盟国家双边合作交流中,中国作为进出口的大国之一,在经济、政治、文化等方面越发深入了解和交流,在提升东盟国家及中国自身形象方面也有很大助益。针对《联合早报》网“中国改革开放四十周年”这一主题的报道可以看出,中国多是以合作共赢、互利互惠的身份出现的,是新加坡发展的合作伙伴。在中性报道,或者甚至是偏负面报道中,新闻多以美、日、韩以及其他欧洲国家之口,来把中国表述成一个“弱小”、“我行我素”的国家形象,建构了一种中国应该被“规训”的印象。侧面体现部分发达国家为了扩大地区矛盾而对中国产生的诽谤和偏见,以此来保证发达国家在国际舆论场中的话语权。

四、《联合早报》网涉华报道对中国形象塑造的启示

通过内容分析法分析,《联合早报》网呈现的中国“他者”形象同时受到中国自身发展以及西方意识形态的双重影响。在世界政治经济形势多变的背景下,中国形象在新加坡他者视阈下的传播与构建面临诸多新挑战,本文试以从以下三点提出对中国形象塑造的启示。

(一)推动主流媒体出海,抓住议程设置先机

分析《联合早报》网的涉华报道后,可以发现相较同时期关于“中国改革开放四十周年”的报道内容,我国主流媒体如人民日报、央视新闻、新华社等的消息来源单一,主要基于我国官方,坚守新闻真实原则,着重强调客观性,但在时效性上较《联合早报》晚些,因此也失去了先一步设置议题、引导舆论走向的先机。

因此,应推动主流媒体出海,提升主动设置议程的能力,以便更好地塑造国家形象。新媒体是国际传播的天然渠道,主流媒体在结合新媒体发展的同时,应加大渠道内容建设,推动媒体适应海外传播环境,提高语言转换和文化对接能力;布局英文客户端,满足海外市场的人员需求。主流媒体通过短视频、视频直播、与国外媒体互动等形式,创新报道形式,结合“两会”、习总书记出访等其他重大主题活动,在新闻发布方面积极设置与中国相关的报道议题,讲好中国故事,把握话语主导权。

(二)重视“一带一路”倡议,促进文化交流

在政治上加强交流,妥善解决分歧,减少有负面影响的报道。在“一带一路”倡议框架下,中国媒体有了更多与国际媒体交流合作的机会与空间,也有了更多转型升级的空间,来实现对“一带一路”沿线国家的影响和助力。通过与国际其他著名媒体合作,在重视文化差异的同时,重视当地媒体,尤其重视当地媒体给予的其他讯息,以及一些当地的援助,这些良好的沟通和交流都可以帮助中国媒体更快适应当地环境、反之,也可以使当地媒体尽快了解真正的中国,报道出真实的中国形象,使跨文化传播更具实际效果,塑造更多对中国有利的正面国家形象,推动双方文化更稳定的交流发展。

(三)用经贸促合作,提升文化软实力

国家形象的建构是一个动态、复杂的过程,而在经济全球化的背景下,大量的新闻报道不仅可以依靠经济交流来实现,同时人文层面的持久交流同样可以提供大量新闻报道,从国家形象塑造的长远角度看,这将极大利于在全球范围内塑造并传播中国的良好形象。

通过对《联合早报》网关于“中国改革开放四十周年”的相关报道进行分析可以得出,对于经济方面的文章多呈正面,少部分涉及中美贸易战成中性偏负面。因此无论出于何种理由,从经济着手提高贸易往来,加强交流来增进合作感情,对于提升文化软实力都有所帮助。在中国经济转型升级,综合国力日益增强,中国对周边国家及世界影响力不断增大的大背景下,以经贸促进两国合作,进而用人文层面的交流促进两国人民理解,从而不断提升中国的国家形象。

注 释:

[1]https://baike.sogou.com/v295091.htm?fromTitle=%E8%81%94%E5%90%88%E6%97%A9%E6%8A%A5%E7%BD%91.

[2]由于中国在2018年12月追授新加坡已故建国总理李光耀“中国改革友谊奖章”,并称他为“推动新加坡深度参与中国改革开放进程的政治家”,《联合早报》网以此开了新的专栏“远见与践行”,其中的新闻文本对本文研究《联合早报》塑造的中国形象有所帮助,因此发布于1、2月与之相关的新闻文本也作为样本放入研究数据当中。

[3]http://www.csc.mofcom-mti.gov.cn/article/do-ublestate/201903/408811.html.

参考文献:

1.E.Levinas.Time and other[M].Duquesne University Press,1987:82.

2.胡利超.越南主流媒体“他者化”的中国形象建构[J].新闻研究导刊,2018,9(05):3-4.

3.冉华,戴骋.中国国家形象的“他塑”——《明镜》周刊网站国际版涉华报道分析[ J].国际传播,2018(1):45-54.

作者简介:

南雨辰 广西大学新闻传播学院2018级硕士研究生。

【责任编辑:刘君荣】