NHK国际时事类纪录片

《DOCUMENTARY WAVE》

选择性涉华报道中的中国形象

魏 然1,饶虹宇2

1.北京外国语大学 北京 100089 2.日本庆应大学 日本 东京 1088345

摘 要:日本NHK电视台播放时间固定的国际时事类纪录片节目《DOCUMENTARY WAVE》最为关注的国家即为中国。通过内容分析,其涉华纪录片涉及领域最多的为经济和社会,其次为政治与环境。相关涉华纪录片在题材上大量关注了负面内容,叙事立场上看似中立,其实存在着政治倾向。经济领域方面反映了中国企业走出国门、中国资本及人员流动等在国际社会上影响力日益提高的国家形象。而社会领域和环境领域则片面讲述了经济快速发展背后社会问题多发及环境污染严重的国家形象。政治方面选择性地反映了中国基层选举、思想界、网民的网络表达等方面多种矛盾与对立并存的形象。《DOCUMENTARY WAVE》对中国形象的选择性反映与中国与日本的国家力量转换及日本媒体新闻价值观均有一定关联。

关键词:NHK 《DOCUMENTARY WAVE》 涉华纪录片 中国形象

随着中国综合国力的增强,中国在国际社会中的角色越来越重要,国际社会对中国也越来越关注。NHK作为日本唯一覆盖全国的公共放送机构,对中国一直保持着高度的关注。自1963年NHK制作了第一部关于中国的纪录片《中华人民共和国》之后,陆续推出了《丝绸之路》、《激流中国》等收视率较高、影响力较大的专题纪录片,对日本人认知中国形象方面发挥了一定作用。[1]本文聚焦NHK推出的较新的《DOCUMENTARY WAVE》这一关注国际时事的纪录片节目,以2011年4月节目开播至2017年3月六年间播出的计176期节目为研究对象,主要通过对节目网站刊登的每期节目简介进行内容分析,考察其对中国的报道频度、报道内容及立场倾向,在此基础上分析此纪录片节目反映出来的中国形象。《DOCUMENTARY WAVE》的节目介绍中写到其为“真正意义上的纪录片节目”,播出时间为每周日晚10点至10点50分,播出频道为NHK高清卫视台(BS2),会于次周进行重播。其节目定位为“深观当今世界,思考我们日本人的未来”,属于以纪录片形式深挖全球时事的新型节目。

一、《DOCUMENTARY WAVE》涉华报道的频度

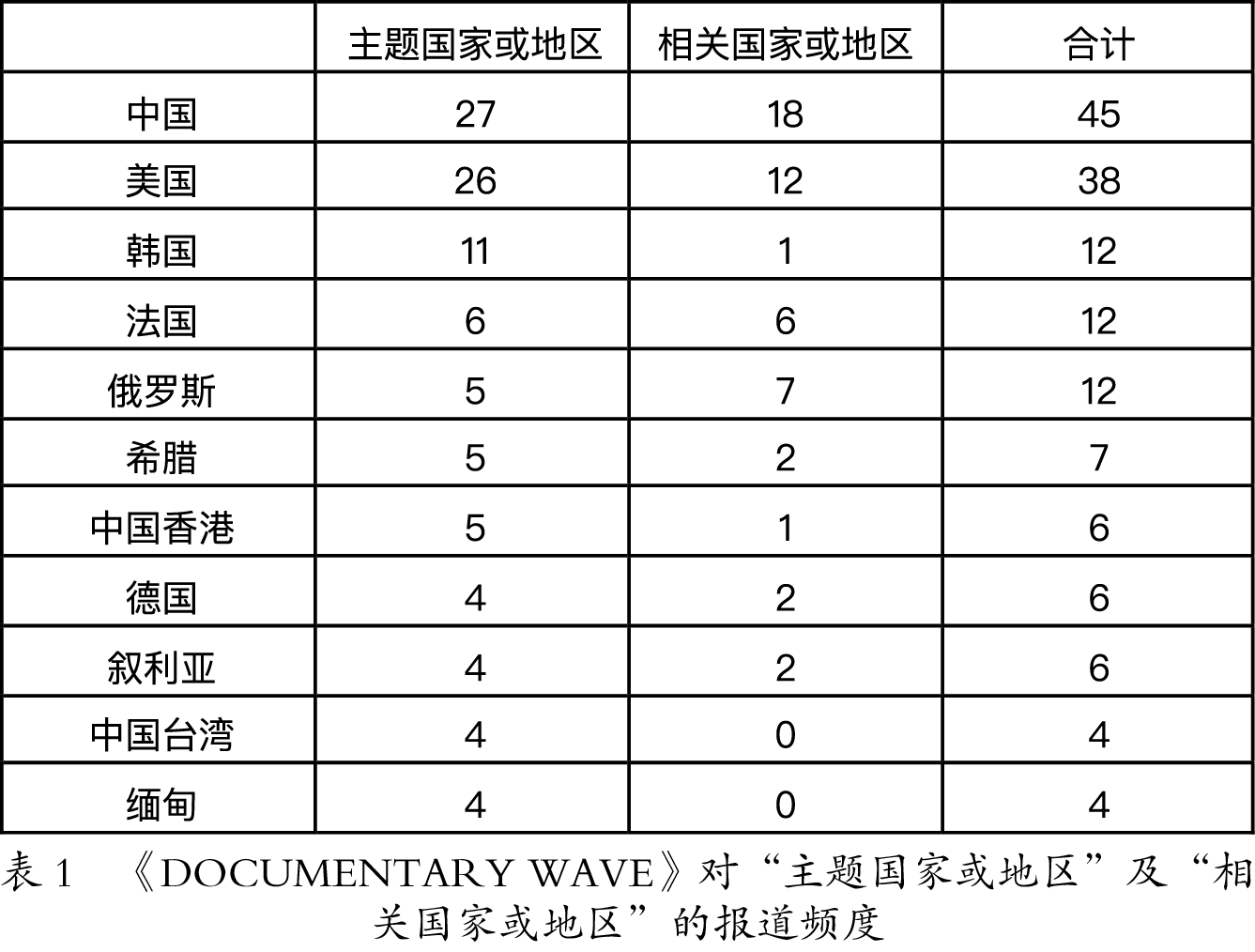

首先,本文统计了《DOCUMENTARY WAVE》对各个国家或地区报道的频度。在统计时,对于纪录片主要报道的国家或地区计为“主题国家或地区”,对于非主要报道国家或地区但作为背景等提及的国家或地区计为“相关国家或地区”,以此来计算纪录片《DOCUMENTARY WAVE》对各个国家或地区的关注程度。其中关注度最高的前十个国家或地区的统计结果如表1所示。

我们可以看到,这一节目最为关注的国家即为中国,美国的报道频度第二,远远超出其他国家或地区。另外,按照每年报道频度前十的国家或地区进行统计,可以发现,此节目历年都对中国和美国保持了一定的关注度,对其他国家或地区的关注则随当年的重大时事而改变。比如,2012年对“阿拉伯之春”之后战乱不断的叙利亚报道相对较多,2015年法国则成为继中美之后报道次数最多的国家,原因在于是年法国因恐怖袭击与难民问题而备受世界关注。

二、《DOCUMENTARY WAVE》涉华报道的主要内容

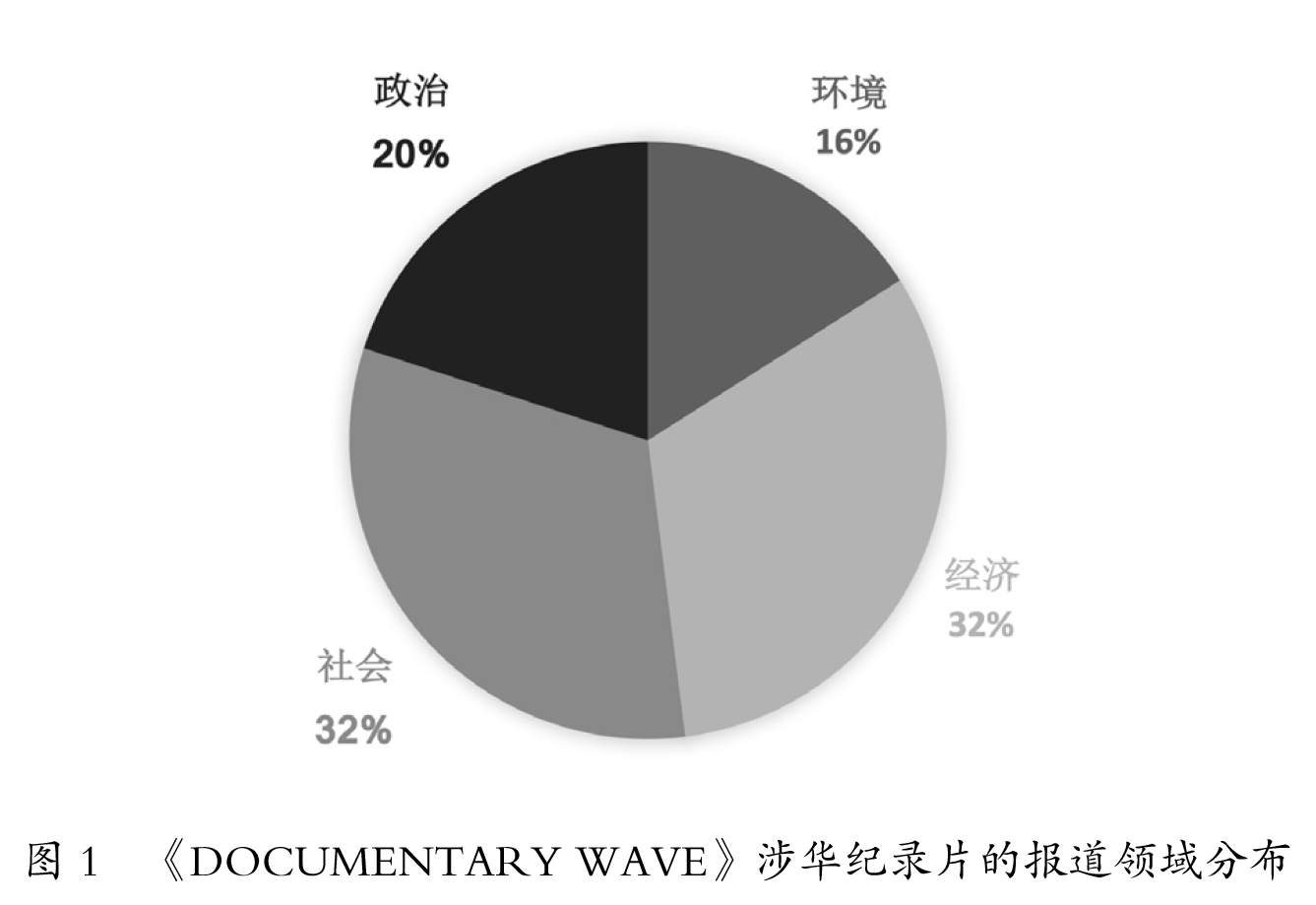

那么,此纪录片从哪些视角对中国进行了报道?本文对其涉华纪录片进行了内容分析。首先,对以中国为“主题国家”的计27集纪录片涉及的领域进行了分类统计,可分为政治、经济、社会、环境四个领域,各领域的数量如图1所示。

也就是说,关于中国的纪录片涉及领域最多的为经济和社会,其次为政治,环境问题也较受关注。涉及经济领域的纪录片有《中国非洲村~巨大市场的进攻与防守~》(2011)、《开创源自中国的意大利品牌!~在时尚之都打拼的中国人》(2012)、《大地是谁的~在俄罗斯耕种的中国人》(2012)、《中国、想说爱你不容易~问题重重的韩国济州岛》(2014)、《剧变的中国制造业~服装制造城市发生了什么?》(2015)、《破产的影子银行~中国的新危机》(2015)、《中国因股市低迷而烦恼的人们~上海广东路之秋》(2015)、《CHINA MONEY之梦~中国风投最前线》(2017),主要内容分别关于中国的非洲村、中国时尚品牌的国际化战略、中国对俄劳动力输出、中国对韩资本输出、中国制造业产业空心化问题、股市低迷问题、影子银行以及风险投资等。可以说经济领域的报道多与全球化中的中国这一视角有关,比如因国际贸易增多产生的在华非洲商人增加、以及中国与他国之间劳动力、资本流动带来的问题等。

社会领域方面的纪录片有《“鼠族”~北京租住地下室的人们》(2011)、《“中国产妇”赴港产子》(2011)、《给南京长江大桥点亮一颗星~中国急剧增多的农民工自杀问题》(2012)、《北京大堵车》(2013)、《中国的食品安全》(2014)、《独生子女社会~中国36年独生子女政策产生的后果》(2016)、《处于十字路口的中国渔村~乱捕鱼的后果》(2016)。主要涉及中国的贫富差距、交通堵塞、食品安全、独生子女政策、渔村过度捕鱼等。

政治领域方面有《在巴黎的中国人~亡命之徒的日日夜夜》、《沸点~中国博客网络中的进攻与防守》(2011)、《获胜的一票~中国乌坎村斗争的记录》(2012)、《毛泽东的遗产~激论两极化的中国》(2013)、《1亿人的漂泊~中国·城市大改造产生的影响》(2014)。主要涉及流亡巴黎的政治亡命者、网络监管、基层选举、新左派与自由主义的对立政治倾向、社会贫富差距给政治方面带来的影响等。环境方面的纪录片有《中国与PM2.5的斗争》(2013)、《与水污染的斗争——中国·癌症村发生着什么》(2013)、《PM2.5能否克服?——寻求能源结构转换的中国》(2014)、《进攻与防守 市民VS污染企业~中国·逐渐增多的环境诉讼案》(2016),分别涉及大气污染、水质污染以及对污染企业的法律裁决等。

以中国为“相关国家”的纪录片的内容有半数以上均为经济领域,主要内容集中在中国经济实力增长带给亚洲及其他国家的影响。比如《工人争夺战~因外资而沸腾的柬埔寨》提及随着部分代工厂退出中国,以及中国等其他国家的外资涌入柬埔寨,使得当地产生了用工荒。而政治领域涉及中国两岸关系(2014年的台湾学生占领立法机构事件、2016年的台湾地区大选)、北方四岛的日俄关系(对当地务工的中国人进行了采访)、肯尼亚的选举(引入中国外资)等。社会领域则包括中国香港的爱国教育和贫困老年阶层(中国香港经济发展态势与内地呈现相反趋势)、对肯尼亚非洲象的非法狩猎等。

三、《DOCUMENTARY WAVE》涉华报道的倾向

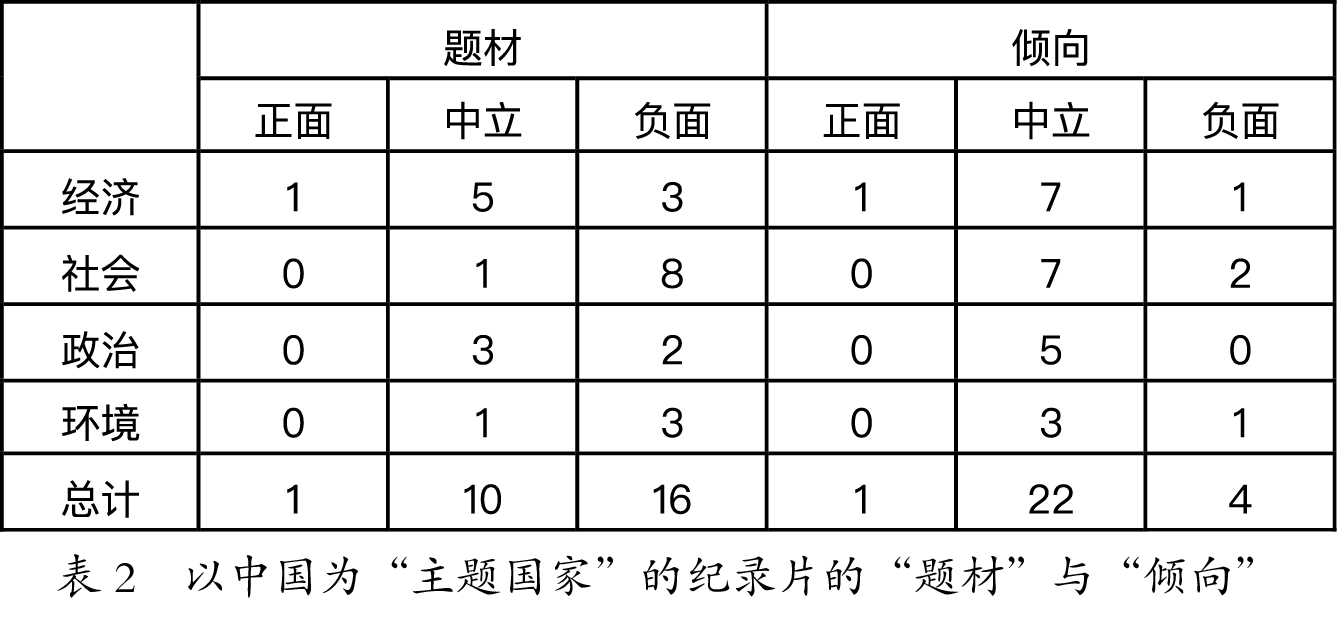

研究媒体在中日关系方面所起作用的学者们普通认为,近年来日本国民“厌中”情绪持续高涨的原因之一即为媒体在其中的炒作。[2]NHK作为接受日本政府资助的公共电视机构,也很容易被认为在涉华报道中呈现负面的立场倾向。那么事实是否如此?首先,本文从题材和倾向两方面对27部以中国为“主题国家”的纪录片进行了分析,按正面、负面、中性进行了划分,结果如表2所示。

可见,题材方面倾向负面选题的纪录片最多,为16部。尤其是涉及社会和环境领域,所选题材几乎全部为负面倾向。分别涉及了中国的贫富差距、交通拥堵、食品安全、独生子女政策带来的社会问题、渔村过度捕鱼、大气及水污染等,可以说这些题材集中在中国经济高速增长所带来的负面问题方面。中国的GDP总量已于2010年超过日本,面对中国的迅速崛起,作为亚洲长期以来经济实力最强的日本难免会产生一种复杂心态,这也许是《DOCUMENTARY WAVE》片面关注中国发展中负面因素的原因之一。同时,选题倾向中立的有10部,分别集中在经济和政治领域。在经济全球化时代,中国在国际上的存在感越来越大,在国际贸易、人员流动、资本流动方面都发挥着越来越重要的作用,这应该是其在经济领域选取中立题材的原因。政治方面虽然有3部纪录片取材比较中立,但焦点选择性对准了中国思想界、基层选举、网民网络表达方面存在的一些对立与矛盾。唯一正面题材的为涉及经济领域的《开创源自中国的意大利品牌!~在时尚之都打拼的中国人》(2012),描述了浙江省传统的服饰生产商不满足于传统生产方式,为了追求高品质高附加值的服装类产品在意大利时尚之都打拼的故事,塑造了中国服装制造商积极努力走出国门的形象。

而《DOCUMENTARY WAVE》涉华报道的立场倾向方面,看似持中立立场的最多,为22部。可以说此节目的涉华纪录片在题材上大量关注了负面内容,在叙事立场上看似呈现出了中立态度,其实是有政治倾向。

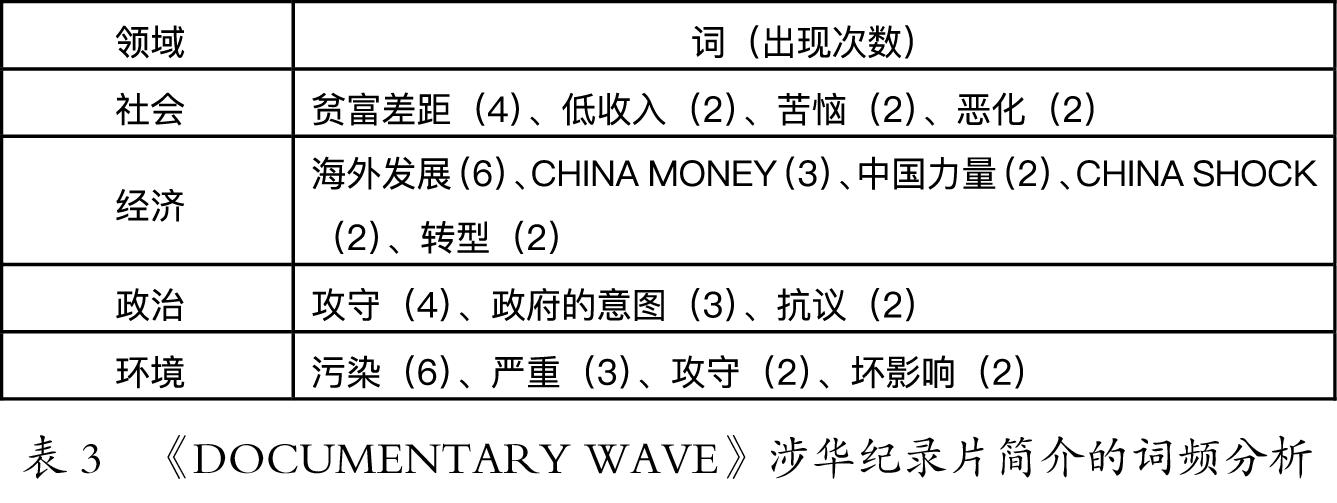

为了进一步厘清《DOCUMENTARY WAVE》涉华报道的立场倾向,本文对各纪录片简介也进行了词频分析。纪录片简介中出现次数越多的词,就越能说明它代表纪录片的叙述立场和倾向。运用EXCEL,按《DOCUMENTARY WAVE》涉华纪录片的报道领域进行分别统计,结果如表3所示。

从表3可以看出,可以说除了经济领域出现词频最多的“海外发展”、“CHINA MONEY”、“中国力量”属于正面词汇、“转型”与“政府的意图”属于中性词汇之外,其余词频较高的词汇均属于负面词汇。正面词汇着重描述了中国经济实力的增强以及中国在国际社会存在感的提高。负面词汇则体现了中国经济发展速度有所放缓、政治方面存在着一些矛盾以及环境污染导致的负面影响和利益相关者之间的对立关系。

四、《DOCUMENTARY WAVE》反映的中国形象

通过对NHK国际时事类纪录片《DOCUMENTARY WAVE》涉华报道的频度、主要涉华记录片的内容及立场倾向的分析,我们可以将此节目反映的中国形象总结如下:首先,中国是其最关注的国家,其制作的纪录片中既有直接选取中国为主题的纪录片,亦有多个关于其他国家的纪录片中将中国作为关联国家提及的情形。两者的报道数量均为所有国家中的首位。以中国为主题的纪录片主要关注的领域为经济领域与社会领域。政治领域与环境领域也占一定比例。经济领域方面反映了中国企业走出国门、中国资本(CHINA MONEY)及人员流动等中国力量(CHINA POWER)在国际社会影响力日益提高的国家形象。而社会领域和环境领域则选择性反映了经济快速发展背后社会问题多发及环境污染严重的国家形象。社会问题方面最为关注的是中国贫富差距的扩大,以及因此而产生的一系列问题,比如年轻人内心崩塌导致的自杀率走高问题、城市外来人口居住条件差等。另外,还涉及食品安全、交通拥堵、渔村过度捕鱼等,可概括为经济利益及快速发展所产生的负面问题。政治方面则反映了中国基层选举、思想界、网民的网络表达等方面多种矛盾与对立并存的形象。

《DOCUMENTARY WAVE》涉华报道所反映的上述中国形象,看似较为真实地反映了中国的实际情况。但是,我们应该注意到,对其涉华报道的立场倾向进行量化分析来看,其负面题材的报道要远远多于正面题材,其政治倾向较为明显。

在选题时将镜头更多地对准中国的负面题材,一方面可以说这体现了日本这个多年的亚洲领头羊被邻国中国超越后的复杂心态,尤其是环境污染等与日本切实利益相关的选题。另外,我们也需要看到,日本的新闻媒体界信奉“Bad news is good news(报道负面问题的新闻即是好新闻)”,认为独立于权力、呈批判性态度的新闻才能赢得国民的信赖。这也是此节目在选题上倾向于负面题材的原因之一。事实上,《DOCUMENTARY WAVE》关于美国和欧洲国家的报道选题也呈现同样的倾向,比如关于美国的纪录片报道了非正式雇佣问题、公民持枪权带来的社会问题等,而关于欧洲的纪录片也报道了伊斯兰国问题等。我们在分析包括《DOCUMENTARY WAVE》在内的日本涉华纪录片以及日本媒体反映的中国形象时,也要充分考虑到日本媒体新闻价值观的这一特点和其政治倾向。

基金项目:论文系国家社科基金“当代日本对华舆论形成的结构和机制研究”(批准号16BXW051)、“教育部留学回国人员科研启动基金资助项目”阶段性成果。

注 释:

[1]范颖.日本电视媒体与日本民众对中印象[J].现代传播.2015(01):105-108.

[2]赵新利.日本纪录片中的中国形象[J].青年记者.2009(28):15-17.

作者简介:

魏 然 北京外国语大学日语学院副教授,主要研究方向:日本社会、媒体研究;

饶虹宇 日本庆应大学政策媒体研究科,硕士研究生在读。

【责任编辑:温华英】