新媒体技术演化视域下新兴

影视传播产业的嬗变与思考

张中雷,王 倩

山东师范大学新闻与传媒学院 山东 济南 250014

摘 要:从网络“媒介”与影视剧相互交融的网络影视剧到移动直播与社交平台联姻的“直播间”、“弹幕”再到移动视频与社交平台持续发力的短视频,媒体技术不断迭代演进的过程中,影视传播产业呈现出了一副崭新的传播图景。传统电影人才入场新兴影视传播行业会带来什么?网络影视剧的市场空间有多大?如何做好产业升级和规范化运作?在经历了移动直播和持续发力的短视频业态后,影视传播的下一站会是什么等等问题成为影视传播产业在新媒体技术演化视域下的重难点。本文通过梳理新兴影视传播行业的纵向发展历程,并横向对比发现内在逻辑:每一种新兴影视传播方式的产生都体现出了人们渴望自我实现和平等互动传播的心理需求。技术和人文的交汇,或许能够让影视传播产业在新的媒介技术视野下成为更具生命力的产业。

关键词:新媒体技术 新兴影视传播产业 嬗变 思考

麦克卢汉以质疑的方式提出了一种指向未来的定律——提升(enhancement)、过时(obsolescence)、复活(retrieval)、逆转(reversal),后被称为“四元律”或“媒介四定律”,麦克卢汉开始思考媒介技术的演化循环。针对这四条以质疑方式提出的定律,保罗·莱文森进一步分析研究,提出了媒介的“四轮滚动演进”(Tetradic Wheels of Evolution),对媒介间的层次发展和循环模型有了一个全新的认知。莱文森认为,广播逆转成为电视再现的虽是过时了的视觉,但仍与广播之前媒介展现的视觉完全不同,“因为这里的视觉被新的媒介(电视)提升拔高了,比它昔日的样子高出了一个层次。”[1]的确,“每一种新传播方式都影响社会,支配现行的媒介,不是使之过时,而是使其性质和用途发生戏剧性的变化。”[2]媒介所展现出的这种丰富多彩的形态变化以及人性化趋势是我们所认为的影视创作与传播嬗变的诱因之一,突破媒介形态认识的局限和边界,我们才能对影视传播的嬗变有更清晰的认识。

一、新兴影视传播行业的纵向发展历程

(一)网络影视:网络媒介与影视剧的相互交融

随着微博等社交媒体及搜狐、优酷等自媒体视频网站的兴起,用户有了影视表达的出口。“微视频”成为了网络媒介与影视剧相互交融的宠儿,“麻雀虽小五脏俱全”,形态或独立成片或系列连载,内容或幽默或搞怪,或公益或商业,成为了短视频在互联网上的第一次自我实验,也成就了日后短视频行业的兴起和繁荣。

随着互联网的发展和影视业优质内容资源的缺乏,根植于“IP”的项目开发成为影视业的常态。热播的《长安十二时辰》《最好的我们》《七月与安生》等具有高人气的作品在2019年上半年的影视市场中掀起一波又一波的高潮。不管是2018年的《如懿传》《延禧攻略》,还是早些年的《花千骨》《甄嬛传》,这些爆款影视剧都有一个共同的出身:IP(Intellectual Property)剧。

从内容上说,IP可以是一个故事,一种形象,一件艺术品,一种流行文化,更多的是指适合二次或多次改编开发的影视文学、游戏动漫等。从起源上说,IP本身就是依托大数据而出现的新事物,“流量”就成为了衡量一部商业影片是否成功的重要标志。从形态上,我们将IP剧归纳为五种形态:一是改编自热门畅销小说,如《长安十二时辰》《小时代》《盗墓笔记》;二是改编自同名话剧,如《西虹市首富》《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》;三是改编或翻拍自经典故事,例如改编自民间故事的《哪吒之魔童降世》《白蛇:缘起》;四是依托大热综艺节目,如《奔跑吧兄弟》《爸爸去哪儿》《欢乐喜剧人》等大热的综艺节目先后被搬上荧幕;五是自制热门流量网剧,除了各大网络平台推出的自制网剧外,根据热门网剧改编成的电影如《陈翔六点半》《屌丝男士》《万万没想到》等也出现在了电影银屏上。

至于是小制作还是大IP,平台的核心驱动力、特定内容的喜好和优质自制内容的粘性以及变现的天花板就已决定了它的选择形式。如何运作和产业升级是当前规范网络影响剧发展的重要课题。毋庸置疑的是,网络影视剧的传播效果,借助新媒体技术的优势,得到了最大程度的放大,网络影视的泛娱乐产业链全覆盖和影视剧的整合营销传播将会成为未来网络影视剧的发展趋势。

(二)“直播间”与“弹幕”:移动直播与社交平台的联姻

影视创作与传播者不再希望单纯地推送作品,而希望视频上的每一个镜头,都能实现与其他观众或创作者的“实时互动”,此时,“弹幕”应运而生,成为观众对话的一个重要窗口。随着创作欲望的增强以及深入的互动交流,“直播间”开始进入人们的视野。与传统视频相比,移动直播兼具了便捷、互动、社交的优点,让视频直播的社交功能发挥地淋漓尽致,从本质上改变了人与人、人与影视商业生态的连接方式。可以说,成长在市场化、商品化、世俗化浪潮冲击大环境里的年轻人天生熟悉新科技,他们比以前的几代人更具有互联网意识,懂得如何去建立和培育前人从未有过的社会联系,从而实现展示其存在感的要求。

2015年开始,以映客、花椒、易直播为代表的新兴直播平台如雨后春笋般涌现,并一度成为行业主流,引领视频行业进入移动直播时代。吃饭直播、逛街直播、做家务直播成为用户的生活习惯,并吸引了大量受众眼球。其所营造的新颖化、生活化、多元化的直播场景,受到了90后、00后年轻用户群体的追捧。在年轻用户群体形成自己认知体系的过程中,对全球互联网以及社交网络普及而诞生的新生事物更容易接受并很好地运用。“直播间”通过社交平台全面推向大众,“网红”进入人们的视线。

然而,移动互联网虽然降低了直播门槛,却没有为直播带来更优质、更丰富多彩的内容。直播中大量的时间用于与观众聊天,调动观众胃口。观众进入“房间”才会发现,半小时主播只唱了一首简单的歌,且“软色情”成为某些秀场直播的特色,内容单一空洞;持续几个小时的直播不符合移动用户碎片化观看习惯,缺乏持续的吸引力;盈利模式的受限以及平台监管的加强,在早期直播的新鲜感褪去之后,用户对移动直播的兴趣以及移动直播的用户黏性降低。严格监管后的直播平台基本杜绝了“软色情”的内容,但相比之下,短视频自诞生起就不再碰“软色情”的擦边球,不再以美女为主流,生活类、搞笑类开始流行。

虽然现阶段直播的变现能力较强,但与短视频行业高歌猛进的趋势形成鲜明对比,移动直播的未来预期不甚明朗。

(三)短视频:移动视频与社交平台的持续发力

随着移动终端普及和网络的提速,短平快的大流量传播内容逐渐获得各大平台、粉丝和资本的青睐,视频行业逐渐崛起一批优质UGC内容制作者,微博、秒拍、快手、今日头条纷纷入局短视频行业,募集一批优秀的内容制作团队入驻,内容制作者也从UGC(Professional Generated content)偏向了PGC(User Generated content)化专业运作。

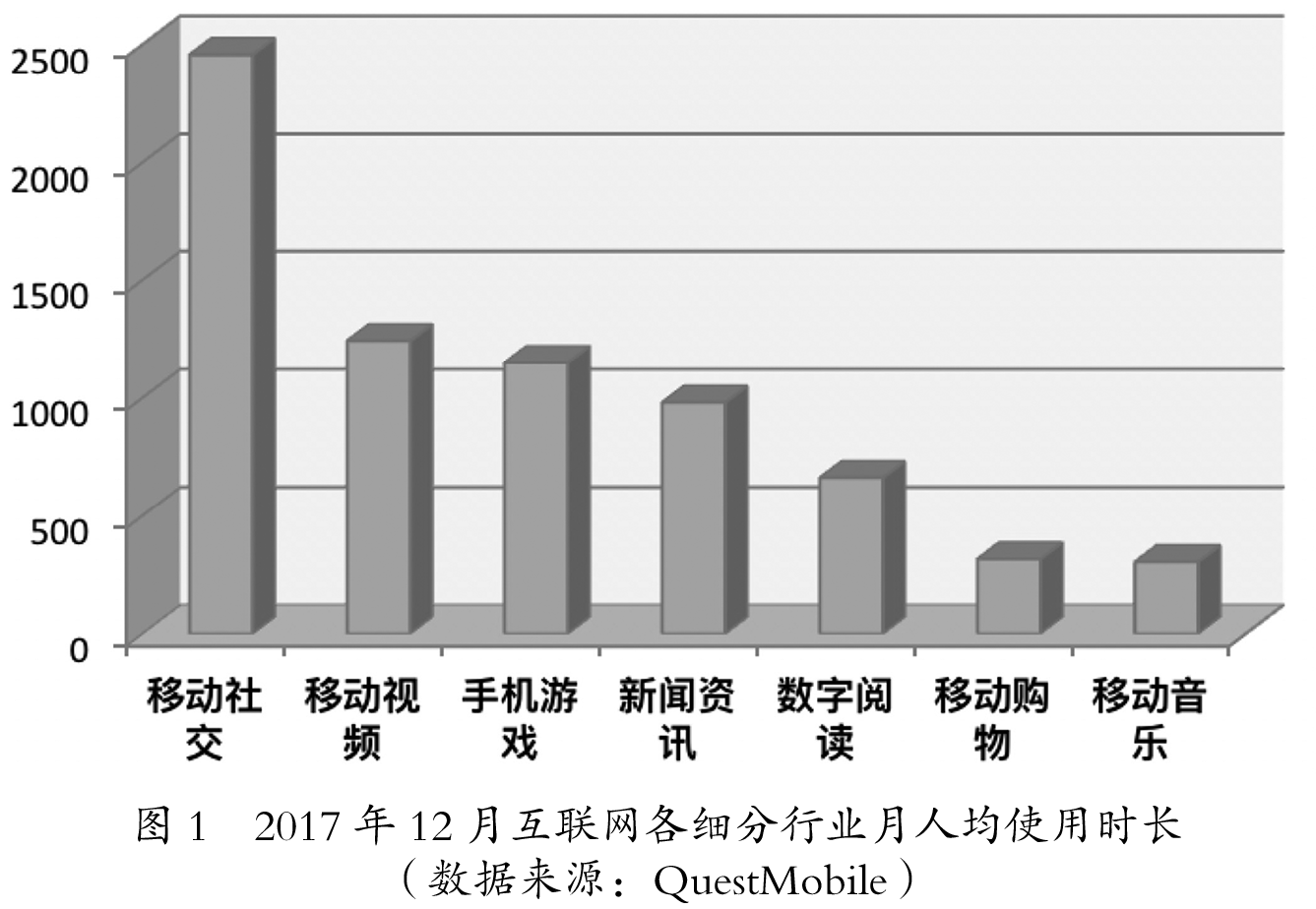

“互联网视频经历了从辅助性媒体(将电视、电影等媒体复制到网络上,以拓展媒体传播渠道)到补充性媒体(作为电视、电影等媒体的补充,提供无法在传统媒体上播放的海外电视剧、电影等)再到开拓性媒体(开发自制内容,以新媒体形式抢占传统媒体市场份额)的发展,目前已成为仅次于社交媒介的互联网核心流量入口。”[3]从互联网各细分行业月人均使用时长(图1)来看,移动视频仅在2017年12 月的月人均使用时长就接近1500分钟,超过手机游戏成为仅次于移动社交的重要流量端口。

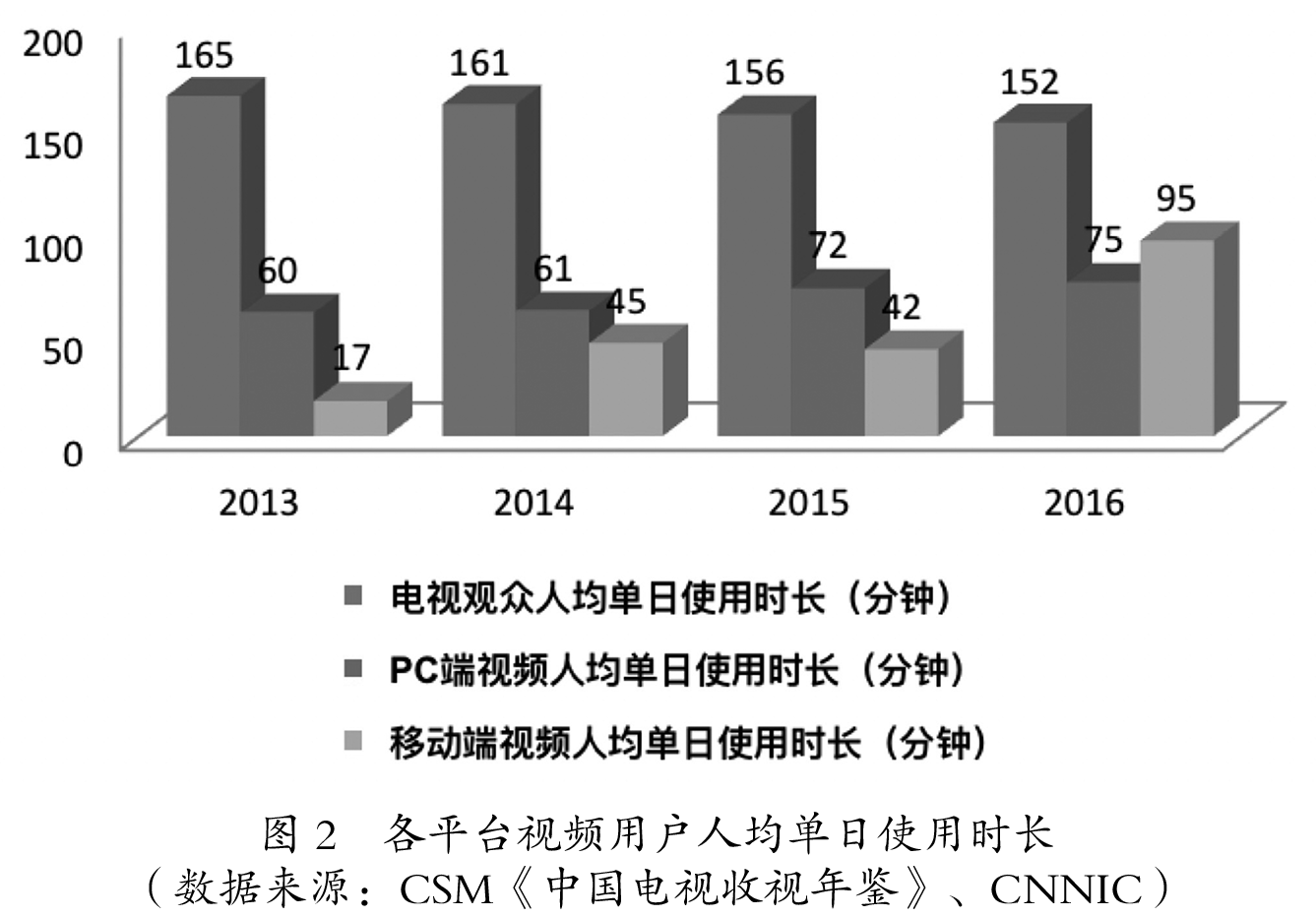

与此同时,从各平台视频用户人均单日使用时长来看,移动端视频人均单日使用时长从2013年的17分钟上升至2016年的95分钟,用户使用时长快速增长,互联网视频移动化趋势不断加剧。(见图2)

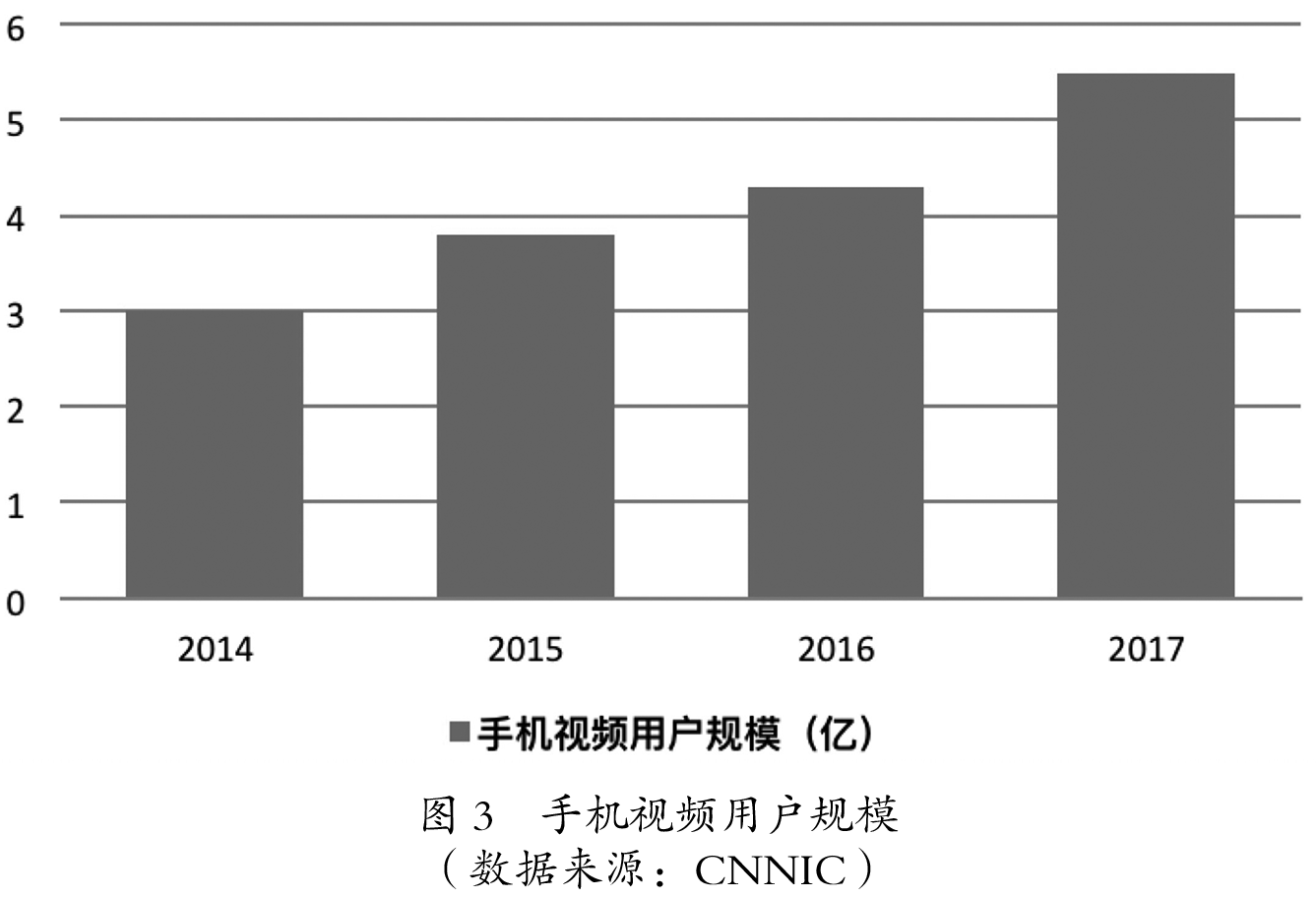

这种强劲的发展趋势,一方面与移动技术的成熟和普及密切相关。从手机视频用户规模(图3)来看,2017年,我国手机视频用户使用规模达到了5.49亿人,并呈现出了不断增长的趋势;另一方面,网络资费的大幅度下调,使得用户越发倾向于在移动端观看视频。“对于数字原生代和数字移民而言,屏幕已开始有了类似的功用。他们与手机的体验和关系变得更有意义、更重要。”[4]

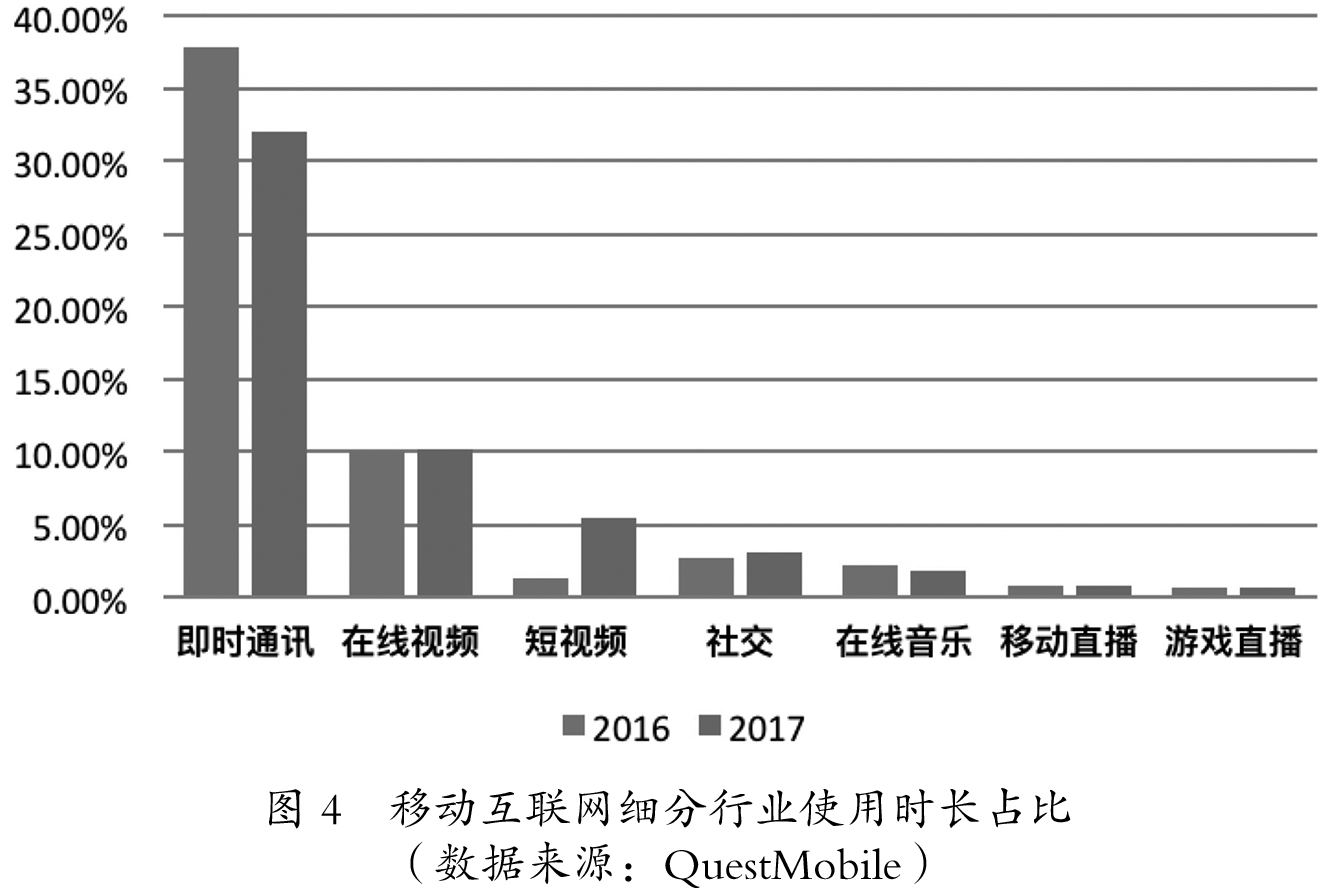

2017年以来,短视频行业迅速崛起。如图4显示,2017年短视频使用时长占互联网使用总时长的5.5%,而2016年这一比例仅为1.3%,增长幅度远超其他细分类型。移动直播未发生变化,占比仍为0.8%。前文在论述“移动直播”时分析过,直播在时间上因为不是碎片化的观看方式,不符合移动用户的观看习惯,而“短视频”是真正的碎片化影视传播形态,短则论秒,长则两三分钟,与移动用户碎片时间的观看习惯形成完美配对;从数据流量费用上分析来看,短视频的流量花费要远远低于观看直播的移动流量费用。此外,短视频借助微信等社交媒体获得了更广阔的传播渠道。

由抖音、快手、西瓜视频和火山小视频领衔的短视频行业凭借短小、碎片、直接、搞笑的优势,借助移动互联网平台进入了白热化的发展阶段。从商业角度来看,它重构了生产者、商家和消费者三方的供应链和生产关系,虽然看似已经成功,但如果没有足够的内在价值,任何一款商业产品的生命力也必定是有限的;从影视传播角度来看,短视频的天花板更高,如果保持创作的品质化与专业化,借助丰富直接的内容、强势的传播影响力、良好的用户黏性等优势,再加上目前各平台在短视频领域的持续布局,不排除短视频平台下一阶段进军电影行业,或将对未来包含影视剧在内的长视频行业格局造成冲击。

二、新兴影视传播行业的内在逻辑

从网络媒介与影视剧的相互交融开始,到移动直播、移动视频与社交平台的联姻,再到短视频的持续发力,我们结合重要的时间节点梳理了新兴影视传播行业的纵向发展历程,每一种新兴影视传播方式的产生都体现出了人们渴望平等互动传播的心理需求。基于数字化媒体技术为核心的新兴媒介的诞生和发展,不仅让直播平台、短视频及社交软件为代表的新媒体应用发生巨变,实现了“实时实地实况”传播,并且介入影视的创作与传播,让新媒体技术和影视业在不同层面实现了形式与内容、技术与表达的融合发展,为影视业的内容创作、播出形态、制作方式带来了巨大变革。在媒体技术不断迭代演进的过程中,影视传播行业不再拘泥于传统,传播形态和用户需求都呈现出多元化趋势。娱乐功能达到最大水平发挥的同时,也加剧了恶俗、情色和信息垃圾的存在。

一方面,越来越多的人正参与到随时随地的影视创作与传播中,影视创作与传播呈现出前所未有的繁荣,真正走进千家万户,成为平民百姓喜闻乐见的传播形态。可以说,这是社会经济发展、媒体技术进步的重要表现。新媒体时代,新兴影视传播产业经历精品化大洗牌,催生出一大批有着惊人创作能力的影视创作者,更多中小创业公司、短视频公司、青年电影人投身于此。这在媒体技术发展到一定阶段前是不可思议的事情。不管是从内容上、形式上、技巧上还是思想上,创作者们获得了自由多元的表达空间,尽管作品质量良莠不齐,但其快餐式的创作方式与传播形态更容易被现代人接受,给移动互联网用户带来了与众不同的体验与茶余饭后的娱乐,推动了影视业的进步和行业经济的向前发展。

另一方面,人们津津乐道于猎奇、暴力、色情和情感宣泄。“人们抛弃了灵魂追求、价值控询和心性匡正,沉醉在影视文化所提供的性和暴力的‘快餐文化’消费之中。这种媚俗的大众文化通过世俗的甜腻意趣填充当代人苦涩的心灵,不给人留下反思的空问,使人将纸醉金迷的逢场作戏当作现实生活本身,从而以‘公开的慌言’掩盖了意识话语的实质,以幸福的允诺瓦解了人们批判和否定的能力,平息了人们反思的冲动。”[5] 于是,巨大的经济利益诱惑让娱乐化色彩浓厚的“直播间”、短视频充满了色情、猎奇、偷窥、刺激,扭曲的从众心理导致受众无意识去媒介中寻找类似的影像,创作者竭尽全力去生产“网红”、“爆款”、“流量明星”以迎合观众的口味,从而加快影视业的娱乐化、粗鄙化进程。

三、结语

从网络媒介与影视剧相互交融的网络影视剧到移动直播与社交平台联姻的“直播间”、“弹幕”再到移动视频与社交平台持续发力的短视频,可以说,人类的文明史实际就是传播媒介的进化史,新兴媒介诞生和发展的过程就是网络技术和信息内容融合发展的过程。可以预见的是,技术创新在时间、空间方面日渐饱和,未来的媒介技术会沿着更高级的层次发展,比如用户的自我实现和平等互动传播的心理需求。

从商业角度来看,由抖音、快手、西瓜视频和火山小视频领衔的短视频行业借助移动互联网平台,成功重构了生产者、商家和消费者三方的供应链和生产关系,但如果没有足够的内在价值,任何一款商业产品的生命力也必定是有限的;从影视传播角度来看,短视频的天花板更高,如果保持创作的品质化与专业化,借助丰富直接的内容、强势的传播影响力、良好的用户黏性等优势,再加上目前各平台在短视频领域的持续布局,不排除短视频平台下一阶段进军电影行业,或将对未来包含影视剧在内的长视频行业格局造成冲击。自2017年开始,网络电影市场经历了精品化大洗牌。复盘过去的市场经验,仍有大量的问题急需厘清,尤其是影视传播产业发展过程中所提出的一些基本问题:传统电影人才入场新兴影视传播行业会带来什么?网络影视剧的市场空间有多大?如何做好产业升级和规范化运作?在经历了移动直播和持续发力的短视频业态后,影视传播的下一站会是什么?这些问题亟待从业者们去解决,但无可否认的是技术和人文的交汇,或许能够让影视传播产业在新的媒介技术视野下成为更具生命力的产业。

基金项目:本文系国家社会科学基金项目“媒介接触与使用对流动儿童社会化的影响研究”(项目编号:16BXW068)的阶段性研究成果。

注 释:

[1]保罗·莱文森.数字麦克卢汉——信息化新纪元指南[M].何道宽,译.北京:社会科学文献出版社,2001:272.

[2]罗伯特·洛根.理解新媒介——延伸麦克卢汉[M].何道宽,译.上海:复旦大学出版社,2012:319.

[3]中信证券研究部.传媒行业互联网视频产业系列研究之一:娱乐消费重镇,货币化正当时[EB/OL].

[4]尼克·比尔顿著.翻转世界——互联网思维与新技术如何改变未来[M].王惟芬,黄柏恒,杨雅婷,译.杭州:浙江人民出版社,2014:178.

[5]王岳川.传媒与沟通:对后现代文化交流的透视[J].现代传播——北京广播学院学报,1994(1).

作者简介:

张中雷 山东师范大学、高雄师范大学硕士研究生;

王 倩 山东师范大学新闻与传媒学院教授、硕士生导师。

【责任编辑:许启东】